抗战记忆丨敬孺校友中的抗日英烈

历时十四年的抗日战争是中华民族反抗外来侵略的一段可歌可泣的历史。中华儿女用血肉筑起抵御侵略者的钢铁长城,在全民族浴血奋战的行列中,就有敬孺校(今南通市第二中学)的众多校友。

“敬孺校”是昔日唐闸、南通及外埠民众对敬孺高小—初中—高中的习惯称呼。学校的创办人张詧,是近代著名实业家、教育家张謇的胞兄。1919年,他用其次子张敬孺遗资两万余元在唐闸河东建成高等小学校。1926年升格为初中,日军侵占唐闸后曾一度停办。抗战胜利后,1946年添办高中。这是唐闸地区的第一所高小、初中和完中,学生主要是唐闸及周边地区的工人、市民、农家子弟,还有不少来自省内外的学子。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,让我们回顾敬孺校友中血洒疆场、为国捐躯的英烈事迹,记住他们的英名,传承伟大的抗战精神。

★郑长庚:抗日航空烈士

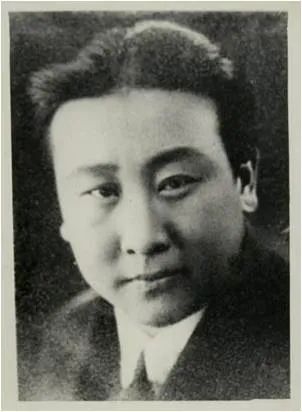

郑长庚戎装照

早年有年长的唐闸居民说,抗战爆发前曾看到过一架军用飞机在镇上空缓速盘旋,机舱里的驾驶员还向地面的人们招手。原来是放工桥郑仁和店家的二儿子,他用这种方式告别父老乡亲,然后飞赴抗日战场。虽然无法核实是否确有其事,但郑家有个当空军的儿子在唐闸广为人知。他就是敬孺高小1926年第六届、敬孺初中1929年第二届毕业生郑长庚。

郑长庚,字摘星,祖籍东台,出生在唐闸。其父母最初在大生纱厂北门放工桥外设面食小摊点,后来租得老工房临街两间屋,开一以面食为主的小店。郑长庚初中毕业后立志从军,于1929年以同等学历报考中央陆军军官学校。通过初试、复试,1930年春被录取为第八期第一总队学员。

1932年一·二八淞沪抗战中,中国空军首度与日本航空队交战,揭开了抗日空战的序幕。为建立一支较完备的空军,以应对已经开始的中日间空战,国民政府在杭州笕桥创办中央航空学校。吸收了一批有志于飞行事业的爱国青年入校学习,至全面抗战爆发前培养了500多名飞行员和航空机械等方面的空军人才,被誉为“中国空军的摇篮”。

郑长庚于1932年从中央军校转入中央航校第二期航空班,毕业的48名学员中,他是唯一的南通籍学员。因学业优异,郑长庚被留校任教,先后担任飞行教官等职。1936年,国民政府组建统一的空军,共九个大队。郑长庚先后被任命为一大队四中队队长、一大队副大队长,大队长、八大队大队长,在八一三淞沪会战、南京保卫战、徐州会战和兰州空战中,多次驾机升空对敌作战。后来,郑长庚从事飞行员训练,随空军总队转至四川、甘肃。1942年11月1日,为给在敌后坚持抗战的爱国将领于学忠将军总部运送急需的军用钱款,郑长庚率机组从兰州机场驾天山号运输机前往鲁南山区。经过1500多公里的长途飞行,到达空投地点上空后几度低空盘旋,未发现地面接收目标,只得返航。飞抵兰州机场时天色已黑,适值电厂停电,机场夜航信号灯灯光不足,致使飞机降落时失事,9名机组成员全部殉难,郑长庚时年30岁。

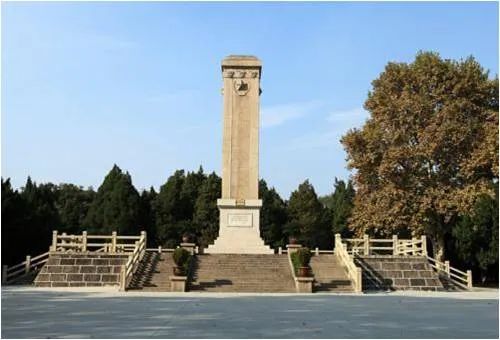

南京航空烈士公墓

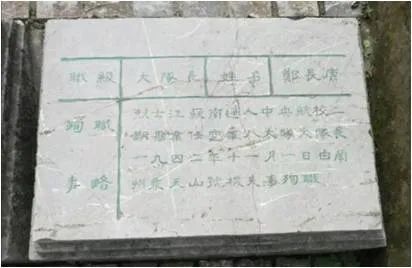

郑长庚墓碑

苍松翠柏环绕的南京紫金山北麓,有一处航空烈士公墓。抗日战争胜利50周年之际,新建一座“抗日航空烈士纪念碑”。高15米,由两块锐角的巨石组成,呈V字形,象征着两片机翼,也寓意着胜利,由张爱萍将军题写碑名。主碑后面排列着30座弧形的英烈碑,黑色花岗岩碑身上用中、俄、英3种文字镌刻着自淞沪抗战至1945年9月间牺牲的4296名中外航空烈士的姓名、军衔(职务)、籍贯及生卒年月。在主碑右侧的中国烈士M碑上镌刻着:“郑长庚 少校 江苏南通 一九一二年十月三日——一九四二年十一月一日”。

★陈广钰:宣传抗日的文艺战士

山东莒南陈瘦秋墓碑

在山东省莒南县一烈士墓前,立有“南通陈瘦秋之墓”的墓碑。陈瘦秋是谁?他为何长眠在千里之外的异乡?据曾任南通市市长的孙卜菁回忆和徐咸《陈瘦秋:杰出的剧人 不屈的战士》一文中介绍,陈瘦秋原名陈广钰,原籍安徽巢县。在敬孺初中1932年第五届毕业生名录中,有“陈广玉(钰),字 振青,籍贯 安徽,通讯处 唐闸高岸(街)”的记载。

陈广钰出生于1913年,幼时随父母亲来唐闸。其父从事小本经营,其母在家操持家务,两个姐姐先后进大生一厂务工,家住东工房4弄4号。陈广钰初中毕业后去上海读高中,由于从小爱好戏剧,他加入了上海业余剧人协会下属的业余实验剧团,改名陈瘦秋,并参加了多场演出。

1937年七七事变后,因时局动荡,他从上海回到南通。当时一些进步的回通大学生和部分知识青年,利用驻扎在南通的57军(原东北军)111师师长、爱国将领常恩多的关系,组建抗日义勇宣传队,陈瘦秋自告奋勇地报名参加,是最早的一批队员。从表面看,抗日义勇宣传队隶属111师政治处指导,但实际上是在中共111师地下工委领导下开展工作。队员们不为名利、不辞辛苦排练节目,经常走上街头和深入部队演出。在《放下你的鞭子》一剧中,陈瘦秋和张謇的孙女张聪武分别饰演卖艺人和香姐,他们的表演给人们留下了难忘的印象。

不久,111师奉命撤离南通,向苏北转移。陈瘦秋等14名队员随军北上,转战苏、皖多地。行军途中做了大量的宣传鼓动工作,还到参加台儿庄战役的部队祝捷劳军,1939年春到达鲁南。就在这一年,陈瘦秋的母亲念子心切,不远千里,长途跋涉,来到沂蒙山区寻找儿子。母子久别重逢,悲喜交加。母亲哭着要他回家,陈瘦秋反复说明抗日救国大义,终于劝说母亲返回南通。谁知母子别后,天人永隔!

面对艰苦复杂的对敌斗争,宣传队先后更名为战地工作队、战地服务团。到1940年初,从南通来的原宣传队员只有陈瘦秋等5人了。在地下工委的领导下,根据斗争需要,他们和其他演出团队合作,自编自演生动的活报剧和抗日锄奸的歌曲、小节目,到部队和地方上宣传团结抗日、反对妥协投降,为广大军民所欢迎。

1940年11月19日,陈瘦秋到赣榆县黑林镇进行抗日宣传演讲时,遭当地国民党顽固派的绑架。他大义凛然,痛斥顽固派的行径,遭严刑毒打后于当晚被害,年仅27岁。正值青春年华的陈广钰,是111师抗日义勇宣传队中唯一牺牲的南通籍队员。解放后,他以原名被追认为烈士。

★钱宝钧:万愿楼战斗中牺牲

1938年3月17日拂晓,日军在南通黄泥山附近江滩登陆。随后,侵占了南通、唐闸等城镇。敬孺中学被迫停办,员工解散,学生失学,校舍一部被毁损,教具、文档散失无遗。1940年秋,新四军东进通如海启地区,开创抗日根据地,唐闸河东等地成为新四军和游击队的活动地区,有不少敬孺校友离家参加新四军等抗日队伍,有的就牺牲在离家乡、亲人不远的战场上。

1943年2月17日(农历正月十三),在今通州区刘桥镇万愿楼寺,苏中四分区南通县警卫团通西独立营与日军发生遭遇战。战斗十分惨烈,通西独立营有100多名指战员牺牲。其中,钱宝钧烈士原为敬孺中学学生。

现万愿楼烈士陵园纪念碑 英雄墙

由国家退役军人事务部主办的《中华英烈网》上,对钱宝钧烈士的简介是:“原唐闸西工房5弄1号人,1923年生,1938年参加革命,南通县西区独立营副排长,1943年2月南通万愿楼因战牺牲”。在烈士牺牲76周年时,烈士的亲属钱泽麟撰文《万愿楼战场掠影——二舅钱宝钧牺牲前咬下鬼子的耳朵》介绍了烈士的事迹。日军侵占唐闸后,钱宝钧带着几个小伙伴到唐闸河东找到时任南通警卫团通西独立营政委的堂兄江庆曾,参加了抗日部队。钱宝钧作战勇敢,不久升任排级干部。他又很快学会使用机枪,主动要求当机枪手。在万愿楼战斗中,钱宝钧端着机枪冲锋陷阵,打光了所有的子弹还砸碎了机枪,不让落入敌手。最后,身中数弹倒在血泊中,年仅20岁。

噩耗传到唐闸,烈士的母亲第二天一大早拐着小脚赶到几十里路外的万愿楼。眼前的惨景让她悲痛欲绝,“钱宝钧静静地卧在一条乡间小路旁的松树下,眼睛半睁,怒视前方。他身上不仅中了几枪,还被刺了10多刀,鲜血把路旁的草都染红了”。这位伟大的母亲把仇恨埋在心里,不久即送烈士的弟弟钱秋育(原名钱宝如,也是敬孺中学学生)参加了新四军。多年以后,钱秋育回忆:“钱宝钧被敌人刺了13刀!钱宝钧把机枪砸碎后,又扑向近前的一个鬼子咬下了他的一只耳朵!”

为纪念万愿楼战斗中英勇牺牲的烈士们,在当年的战斗遗址建立起烈士陵园,“革命烈士永垂不朽”纪念碑后的英雄墙上镌刻着烈士的英名,园内安放着118座烈士墓碑和一座无名烈士合葬墓,祖国和家乡的人民是永远不会忘记他们的。

★宋岱:牺牲在革命胜利前夕

南通解放后,人民政府派员到唐闸联益里33号一宋姓人家,按照烈士生前在部队留下的家庭地址,送来“沙坦”的烈士证。家人才知道离家数年、杳无音讯的三儿子宋岱,原来是参加新四军打日本鬼子去了。为保护家人起见,他化名“沙坦”,已牺牲在全国解放、革命胜利的前夕。

宋岱出生在唐闸一职员家庭,其父曾在资生铁厂任职,父母育有子女六人。敬孺中学于1942年秋复校后,宋岱入校学习。敬孺中学第一位共产党员、青年解放先锋团团支部书记李明湘在回忆文章中提及,宋岱是当时初三年级参加抗日爱国活动的进步学生之一。

据烈士亲属的后人回忆,宋岱是在名扬苏中的“火烧竹篱笆”发生后不久,瞒着家人、离开学校赴抗日根据地参军的。他所在的部队属新四军苏中军区,是一支能打硬仗、胜仗的苏中人民子弟兵。1945年12月参加了高邮战役,歼灭拒绝投降的日、伪军5000余人,攻克高邮城。这是中国抗日战争的最后一役,也是苏中战场对日最后一战,宋岱和战友们迎来了抗日战争的最终胜利。

抗战胜利后,宋岱所在部队编入华中野战军,后改番号为华东野战军。先后参加了苏中七战七捷、淮海等战役,转战苏北多地。《中华英烈网》上介绍宋岱:“1924年7月生,1943年参加革命,中共党员,曾任华东野战军十一纵三十一旅九十三团二营副支书,1949年盐城因战牺牲”,年仅25岁。

盐城烈士陵园

“投身革命即为家,血雨腥风应有涯”。宋岱亲身参加了抗战,亲眼看到了抗战的胜利,为建立新中国和人民解放事业献出了年轻的生命。他是目前已知的唯一一位参加过抗日战争、在解放战争中牺牲的敬孺中学烈士校友。

当年,张詧先生创办敬孺校,遗爱惠及万家。投身神圣抗战的敬孺学子把这种爱化作对祖国、对人民的大爱,为挽救民族危亡赴汤蹈火、粉身碎骨,在所不惜。传承这种大爱将激励一代又一代昔日敬孺、今天南通二中的学子,为国家富强、地方繁荣、人民幸福,为实现中华民族伟大复兴,接续贡献智慧和力量。