私人收藏的300余件张謇实物史料首展 大生老职工组团奔赴这场“实业记忆之约”

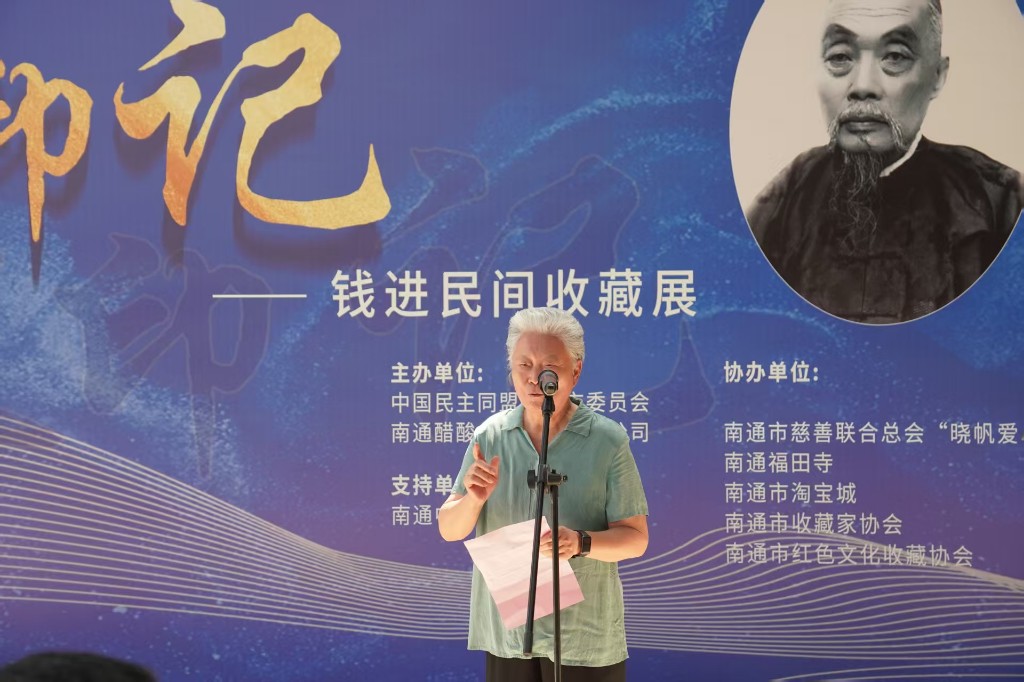

9月以来,中华慈善博物馆内热潮涌动——我市首个个人收藏的张謇实物史料展“张謇印记·钱进民间收藏展”在此举行,不仅让张謇“粉丝”、文史研究者与收藏爱好者扎堆打卡,吸引了张謇后代专程回通,还勾起大生集团老职工的集体记忆,纷纷组团前来“寻根”,共赴这场跨越百年的“实业记忆之约”。

62岁的收藏家钱进倾藏而出的300余件珍品,铺展成一张波澜壮阔的“实业图谱”:从南通大达内河轮船公司股票、第一纺织股份有限公司股票,到颐生酿造厂商标、复兴机厂面粉商标,再到南通县救济院徽章、私立张謇中学毕业证书……每一件都是张謇当年深耕南通、实业兴邦的生动注脚。不少首次公开展出的藏品还兼具收藏价值与研究意义,为解读张謇企业家精神打开了全新视角。

“孤品”里藏着的商业智慧

本次展览共分“实业救国路”“垦牧之情怀”“车船通江海”“文教智兴邦”“慈善沐新风”5个专题,直观呈现了1895年以来张謇的创业历程。第一篇章“实业救国路”是此次展览的重中之重。

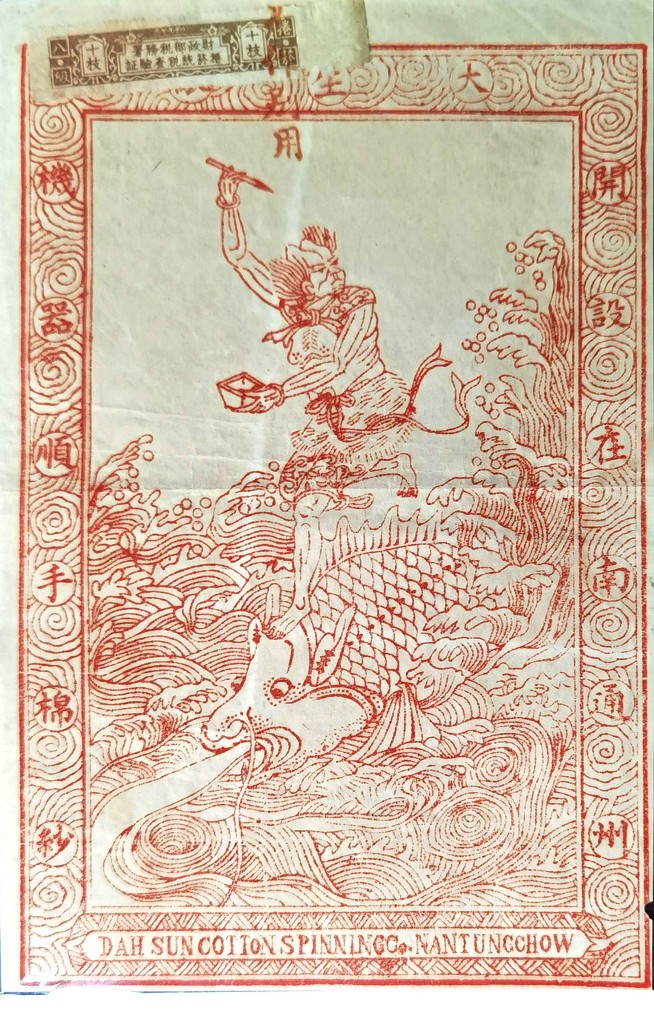

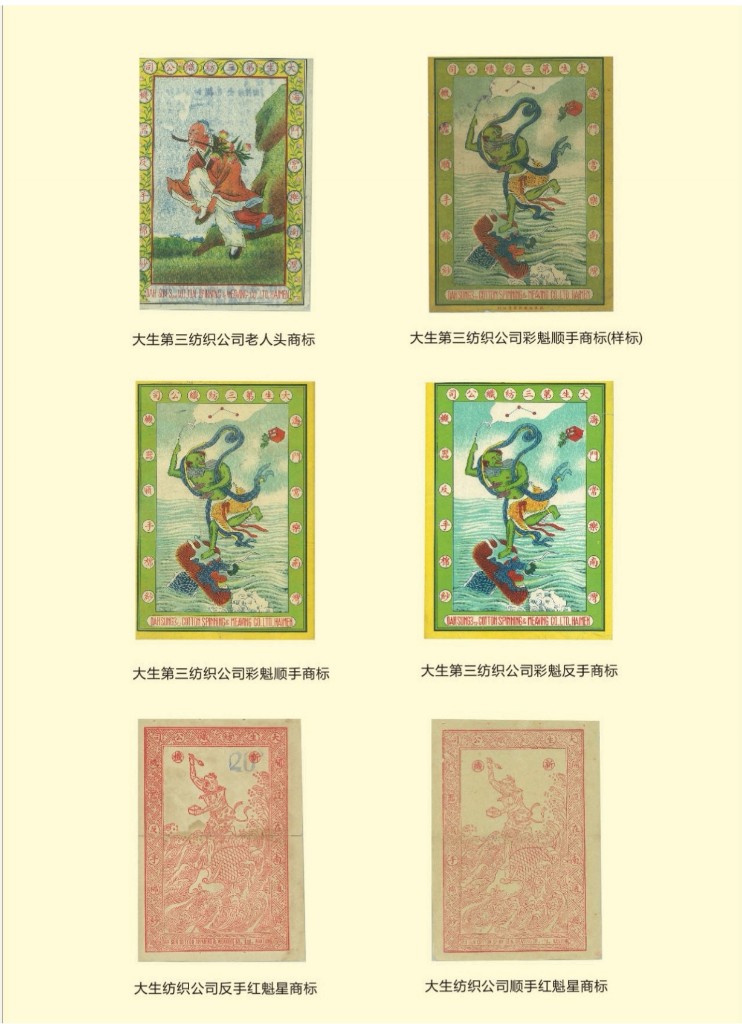

从1895年创办大生纱厂之时,张謇就意识到商标是一个企业或产品身份的象征,可以提高品牌辨识度,进而保护企业的商业利益。为此,他分门别类设计了一系列商标,以“魁星”为商标,既突出了张謇的状元身份,又显露张謇期待其产品在行业中领先的雄心壮志。“大生的企业商标十分丰富,且具有浓厚的民族特色,在我国近代纺织商标史上有着重大影响。”钱进强调,其中“1899年—1907年大生纱厂(南通州)早期魁星棉纱商标”是中国清代早期批准的注册商标,也是此次展览的一大看点。

记者注意到,光“魁星”商标就分为好几种,包括红魁星、蓝魁星、反手彩魁星、顺手彩魁星等,“当时的商标都是手绘图案,这反映了张謇先生在100多年前就有很强的知识产权意识。”对张謇研究颇有心得的开发区管委会专职督学羌延松坦言,“大生早期魁星棉纱商标”中的字样一般都写为“南通县”,此次展出的“南通州”字样魁星棉纱商标实属罕见。这些难得一见的商标,也给从事张謇研究的专家学者提供了新的视角。

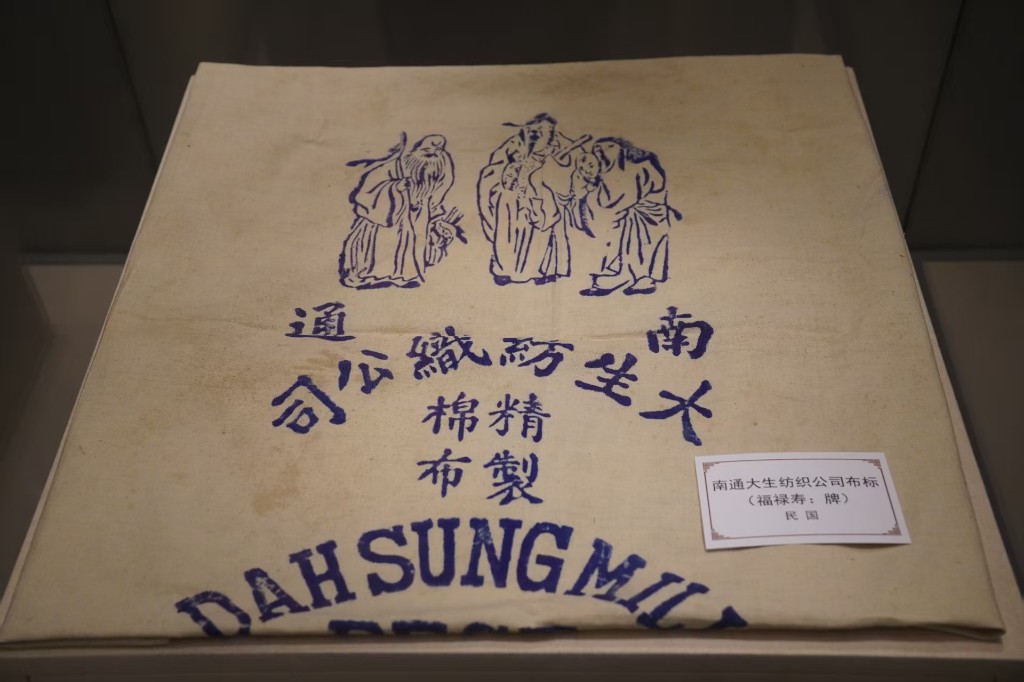

除了魁星商标外,大生第三纺织公司的“老人头”商标在此次展览中也是首次公开露面,“这是我从一位上海藏家手中辗转购得,同样罕见。”钱进说。此外,大生纺织公司的“孔雀牌”“福禄寿牌”布标,颐生酿造厂商标,复兴机厂面粉商标等也一并展出,“这些商标都是中英文双语标注,今天看来依旧时髦洋气。”

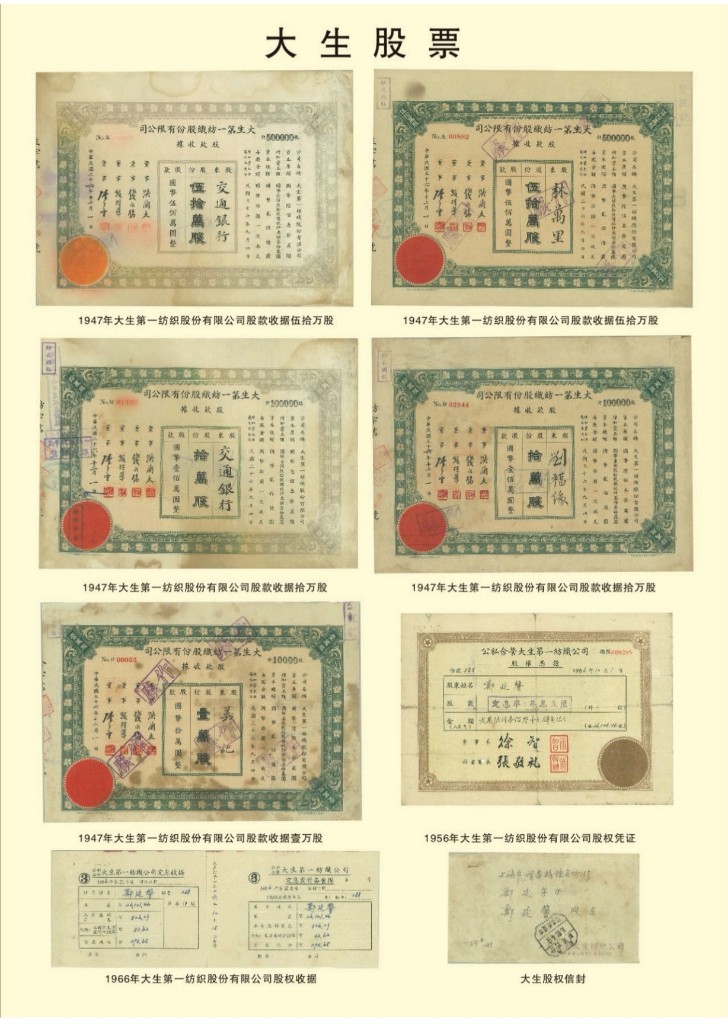

1897年,张謇为大生纱厂融资所发行的股票,是中国近代民营企业的早期股票之一。“南通大生第一纺织有限公司股票封套”“大生第一纺织有限公司民国二十一年一月一日股票”“1947年大生第一股份有限公司股款收据”……这些均为钱进多年来的潜心收藏所得,成为张謇将企业利润转为企业股票的一个见证,“这称为‘添字股票’,旨在通过股份制改革增强企业自身实力和发展动力。”钱进解释。

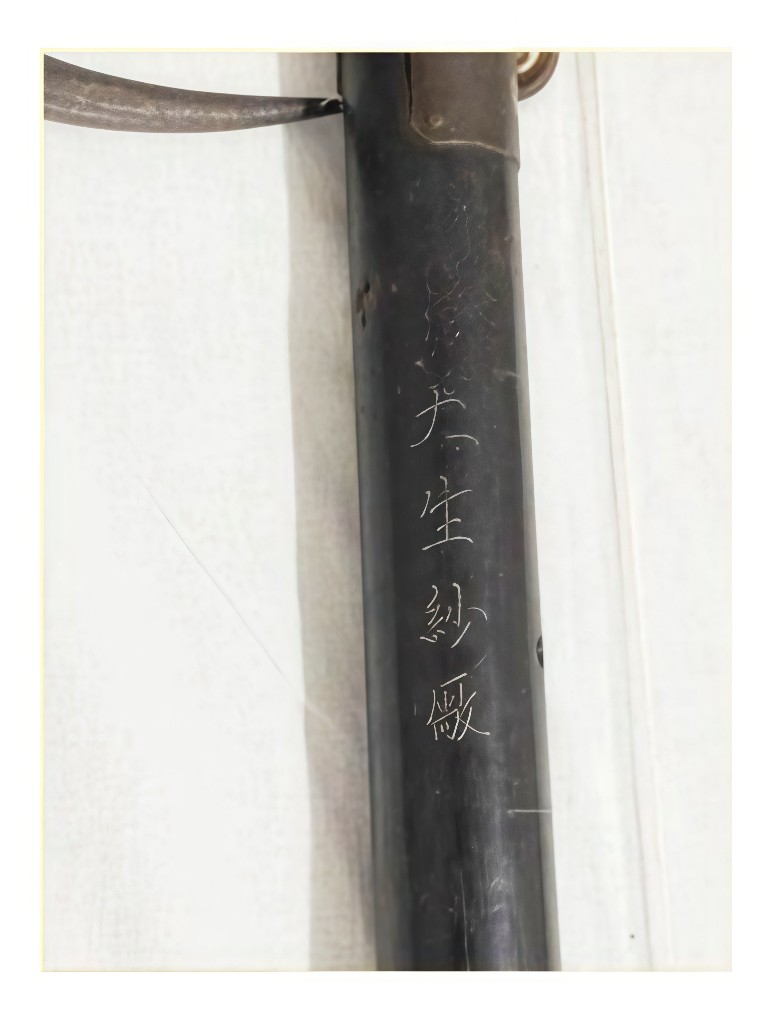

秤,不光是一种称重的工具,也是记录历史的依据。在展览中,有两杆秤吸引了参观者的目光。“这是一把最早的‘大生秤’,红木材质,杆长168.5厘米,直径3.5厘米,秤重200斤,特别是秤平面上镶嵌银质秤花‘大生纱厂’4个字,疑似张謇手书风格。”钱进介绍,还有一把“大生站”字样的秤同样为红木材质,杆长179.5厘米,直径3.8厘米,秤重300斤,是大生纱厂收棉花用物。

老物件背后的民生情怀

20世纪初,张謇开中国近代沿海开发风气之先,创办了中国近代第一个农业股份制公司——通海垦牧公司,带动江苏沿海掀起了一轮废灶兴垦的热潮。展览中,记者注意到“南通区域原棉产量分布图(民国)”“海启交通略图”等藏品,均为手绘彩图,且均首次展出,难得一见。

在“垦牧之情怀”篇章中,“大有晋瓷盘”同样夺人眼球,“大有晋盐垦公司是张謇盐垦事业中规划最好的公司,位于南通县三余镇(现通州湾示范区三余镇),规划垦地2.7万亩,股本90万银元。”钱进介绍,该公司由张謇之兄张詧发起,于1913年3月成立,当时张謇亲自题写“大有晋公司”5个大字。

张謇所处的年代是世界交通运输业发生革命性变化的年代。他认为“国内产业凋敝,交通之不利为最大之原因”,“道路交通为文明发达之母”。为此,张謇身体力行,大力发展现代交通运输业,成为大达轮步公司。展览中,大达轮步公司的“大和号”轮船老照片、头等舱舱牌、船票、南通大达内河轮船公司股票等藏品,令参观者眼前一亮。“这张百年前的老照片是首次公开展出,十分珍贵。”钱进说。

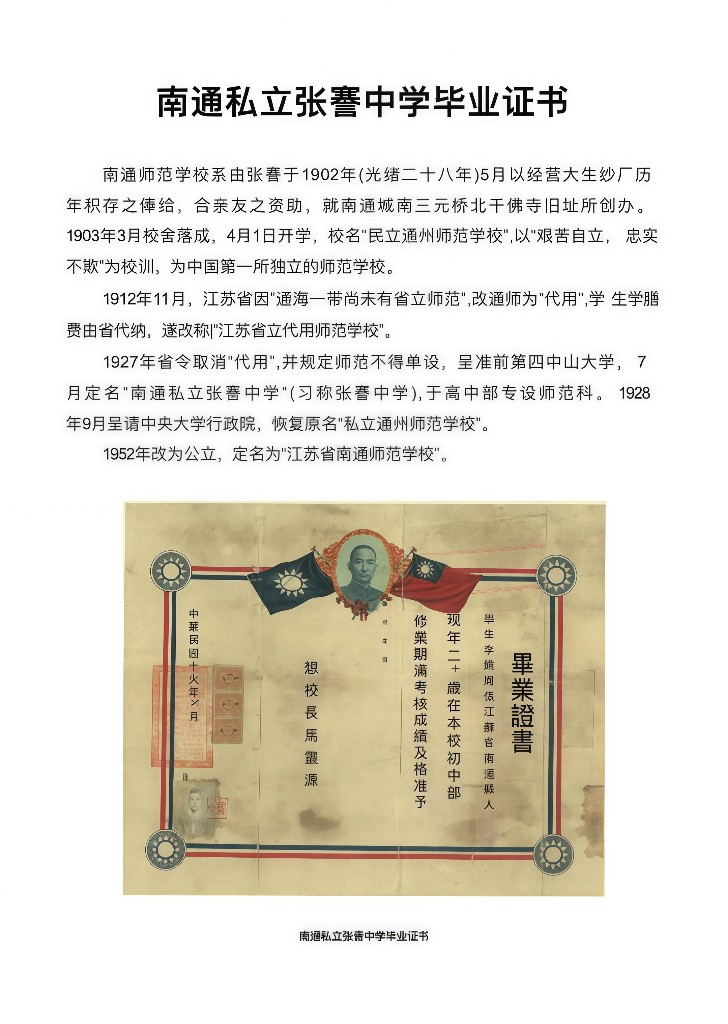

张謇以培养人才、开办学堂作为发展工商业的前提。他主张办学堂、引进西学、培养和使用各类专业人才,倡导通过教育为国育才。在展览中,一张“南通私立张謇中学毕业证书”引起了众人的关注。“这所学校就是南通师范学校的前身,这张1928年的毕业证书同样是首次公开展出。”钱进说。

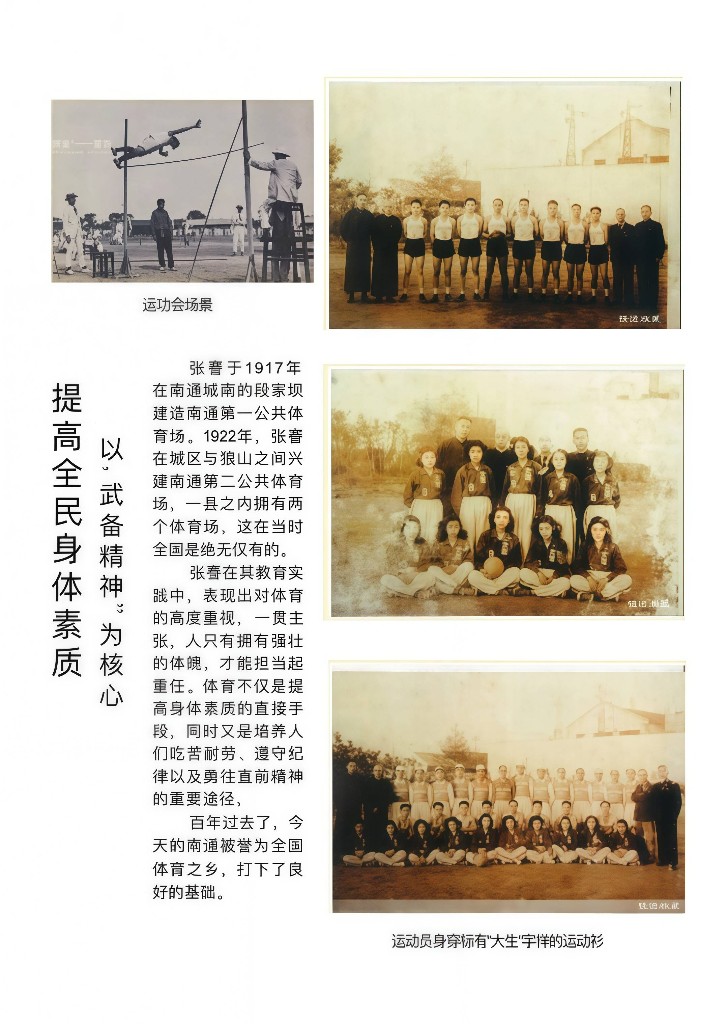

今年的“苏超”让南通扬名国内外。早100年多前,张謇就注重发展体育事业,先后在南通城南的段家坝建造了南通第一公共体育场,在城区与狼山之间建成南通第二公共体育场。“一县之内拥有两个体育场,这在当年全中国都是绝无仅有的。”此次展览,钱进展出了他珍藏多年的老照片——100多年前的运动会,运动员身穿标有“大生”字样的运动衫,令人惊叹不已。

有意思的是,此次展览选择在南通中华慈善博物馆举行,同样颇有深意。“大生纱厂的旧址就在中华慈善博物馆。”钱进透露,为了契合展馆的主题,他专门在第五个篇章“慈善沐新风”中,展出了“南通县救济院徽章”等与张謇慈善事业相关的各类藏品。

跨越百年的“精神对话”

为了给公众呈现有看点、有记忆、有价值的史料展陈,钱进筹备近两年时间,花了大量时间对藏品进行整理归类,并查阅了大量书籍、史料。

有意思的是,他数十年来情系“张謇印记”收藏,还有一份“私心”——1951年11月,苏北合作社联合社唐闸工作经理部下设油饼、肥皂、轧花三厂,他的父亲当时就担任油饼厂厂长,而张謇的侄子张敬礼则是苏北合作总社的负责人。“父亲和张敬礼应该说是上下级的关系。从小我就经常听父亲说起过‘张敬礼’3个字,加上我的夫人朱琪也是大生集团退休的,这份特殊的张謇情结,让我对‘张謇印记’收藏情有独钟。”

身为南通醋酸化工股份有限公司原党委副书记,钱进还道出了另一层渊源:他工作了近50年的醋酸化工就是南通油脂厂投资创办的,而油脂厂也是张謇先生创办的,从这个意义上说,他也是同根同源的“大生儿女”。展览开幕以来,南通醋酸化工股份有限公司的党员干部纷纷前来观展。

市收藏家协会会长金锋表示,无论是展览规模之大,还是藏品门类之全,“张謇印记·钱进民间收藏展”都刷新了我市张謇相关民间收藏的新纪录,“在300多件展览的背后,我看到了一份沉甸甸的家国情怀。”

展览开幕当天,张謇嫡曾孙张慎欣专程从北京回通前来观展。“很多藏品都是第一次看到。无论是展览的内容还是形式,都看到了‘用心’二字。从张謇年代的商标、股票、票据中,可以得到很多信息,对于张謇研究大有启发。”张慎欣说。

今年是大生集团建厂130周年。此次展览还勾起大生集团老职工的集体记忆,纷纷组团前来“寻根”。75岁的江苏大生股份有限公司原董事长、全国三八红旗手、全国纺织工业劳动模范左成懃也闻讯前来观展,“此次展览也是一次传统教育,让我们真切地感受到张謇实业救国的企业家精神。不少展品都是孤品,无论发现、收藏还是保存都不容易,这源自一位民间收藏家的不懈坚持。”

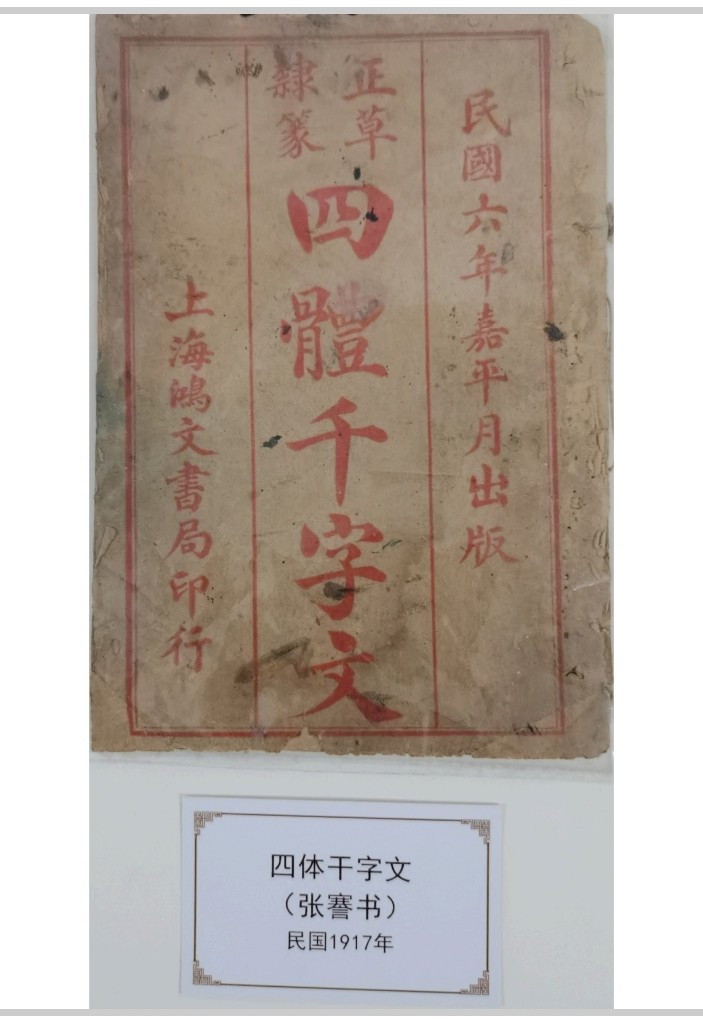

作为张謇的“忠粉”,复旦大学原党委副书记、书画篆刻艺术研究院院长金海燕也慕名前来观展。“1905年,复旦公学创办之初,张謇先生慨然出任首届校董,为学校募集资金、筹措校舍,更捐赠1万银元,助力复旦度过艰难的起步阶段。”金海燕关注到此次展览展出了张謇先生在民国6年的字帖,“用4种不同的字体,展现了其在书法领域的造诣。”

展览开幕半个月来,还吸引了张謇企业家学院的学员结伴前来“打卡”。“这些镌刻着岁月痕迹的展品,带我们重返那个涌动着变革与创新的年代,张謇先生实业救国的壮举,在此化作可触可感的鲜活图景。”一位90后学员动情地说,通过观展,他身临其境寻回了对家乡的热忱,深切感受张謇先生爱国如家的品格和“天下兴亡,匹夫有责”的担当。

下一步,“张謇印记·钱进民间收藏展”计划走进南通福田寺等地巡展,让更多收藏爱好者和张謇迷一饱眼福。