乐见老人写传记

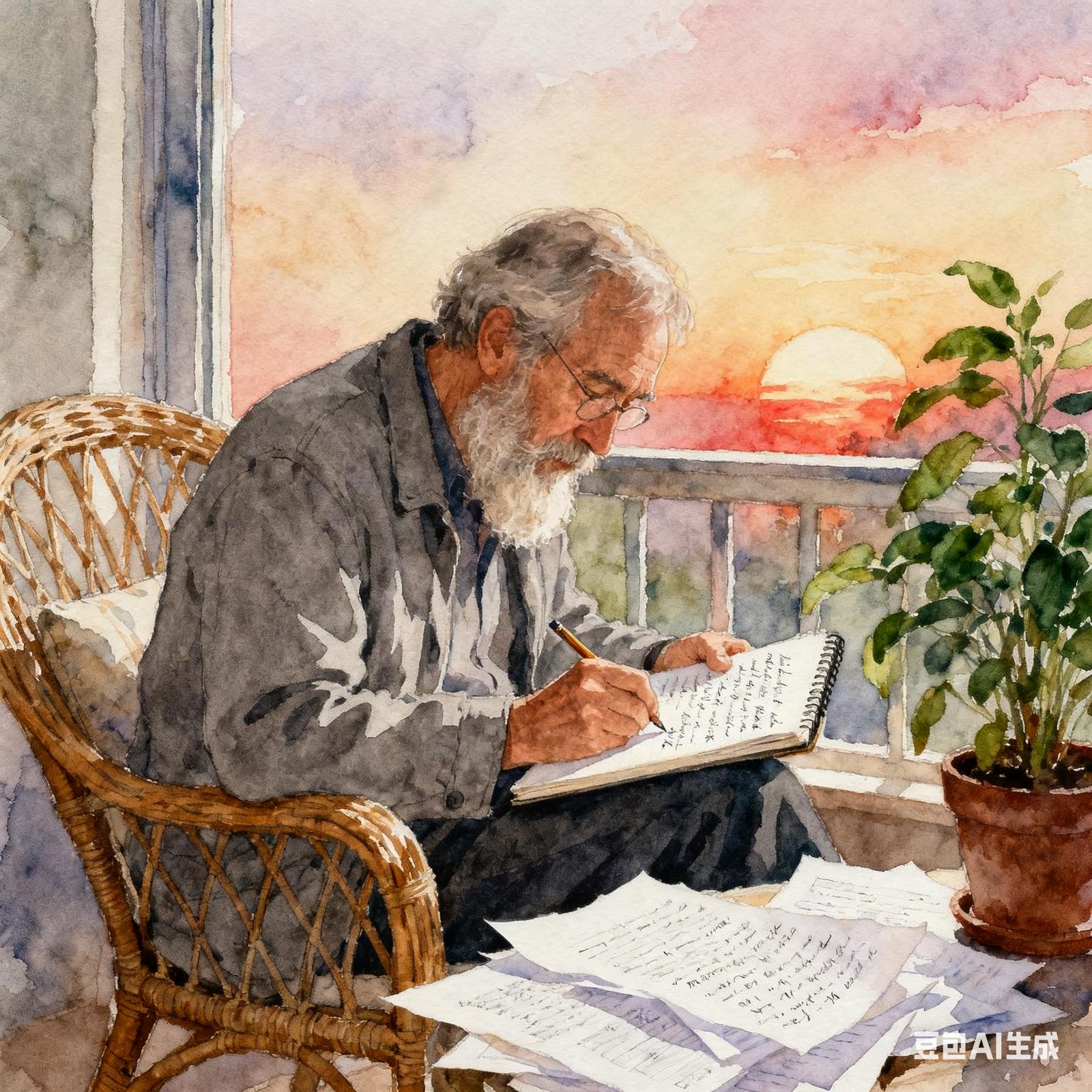

退休后这些年,我一直在某家杂志社帮忙,与新闻出版机构多有交往,于是常有退休老人向我咨询,如何写个人传记?正式出版物需走哪些流程?包括书号管理费、版面设计费、印刷费等,出一本书至少要花多少钱,也时有战友、文友和宦友约我,为他们的传记作序,或写读后感之类的文字,这类作者有两个共同点:一是清一色都是离退休人员,年龄都已六七十岁,有些甚至八九十岁;二是都未写过书、出过书。他们翻箱倒柜找资料,四处奔走查档案,还时常置酒备菜,邀请老同学、老同事、老战友,帮助自己唤醒沉睡的记忆。他们字斟句酌,反复修改,直至完全满意了才送到印刷厂付印。老人撰写个人传记正在形成一种新的风尚。

当下已进入信息社会、智能社会,各种信息铺天盖地,网络媒体尤其是手机上的百度、抖音、豆包等内容五花八门,目不暇接。本来喜欢读书看报的人就不多,哪有多少人去看此类凡人小传呢?

可是,当我深度接触到多位撰写传记的老人,与他们零距离交谈后,不禁肃然起敬。尤其是他们讲起自己的传记出版发行后,带来了意想不到的收获和反响时,笑得都那样开心,笑着笑着,眼眶里溢出了两行浊泪,让我受到了感染和震撼,也才读懂了老人们的初心。于是,我慢慢省悟到——

退休老人写传记,回顾总结人生大有益处。从个人情感层面而言,撰写传记的过程就像是一场与过去的自己对话的旅程。老人们沿着记忆的轨迹,顺着时间的隧道回到从前,重新梳理人生中的重要节点——童年时的趣事、青年时的奋斗、中年时的担当,那些曾经的欢笑与泪水、成功与挫折,都在笔尖缓缓流淌着。这种回顾能让老人们重新审视自己的人生,感受到一路走来的不易与收获,从而更加珍惜当下的生活,获得内心的平静与满足。从自我的认知层面而言,撰写传记也是一个总结经验、沉淀智慧的过程。在漫长的人生中,老人们经历了无数的风风雨雨,积累了丰富的生活阅历、工作经验和人生感悟。通过撰写传记,可以将自己零散的经验和感悟进行系统的整理和提炼,可以更清晰地认识自己的人生价值。同时,撰写传记还能锻炼老人的思维能力和记忆力,延缓大脑衰老,保持思维活跃,不失为又一个健脑健身的好举措。

把写传记作为遗嘱,从留物质遗产上升到主要留精神遗产。在传统观念中,遗嘱大多涉及如房产、存款、珠宝等分配。随着社会物质财产的丰富和人们思想观念的转变,越来越多的子女希望父辈们生前尽情享受,自己不再需要依靠继承长辈的遗产。而越来越多的老人也意识到,给子女单纯留物质遗产不如留精神遗产更有意义,这是一种传统观念的更新,是整个社会文明进步的重要标志。

物质遗产固然能在一定程度上为后代提供一定的生活保障,但它终究是有限的。而精神遗产则不同,它是一种无形的财富,能跨越时空限制,代代相传,永放光彩。老人通过写传记作遗产,在书中强调诚信、善良和孝悌等传统美德,让后代在阅读过程中,潜移默化地受到这些美德的影响,成为有追求、有道德、有担当的新一代。此外,写传记作遗产还能让老人与后代之间建立起更深层次的情感联系。老人可以在书中充分表达对后代的深爱、期望与祝福,这种情感的传递是其他任何方式都难以替代的。后代在阅读老人的传记时,仿佛能听到老人的心声,从而更加珍惜与老人之间的情感,增强家庭的凝聚力。

非洲有句谚语:当一个老人的去世,就像一座图书馆被烧毁。1960年,马里作家阿马杜·昂帕泰巴在联合国教科文组织大会上曾说,每一位老人的去世都是文化传承的重大损失。老人一生经历过时代的变迁、社会的发展,见证了若干历史事件。如果每一位老人都能留下一部个人传记,就等于留下了一座又一座“图书馆”,那么整个社会将会增加许多精神财富。这些个人传记就像是一本本鲜活的历史书籍,记录着不同时代、不同阶层、不同人物的人生轨迹,为我们了解社会发展变迁、人类的思想情感提供了丰富的第一手资料。我们在阅读他们的传记时,会感受到人类共同的情感追求,如对美好生活的向往、对爱情的忠贞、对亲情的珍视、对责任的担当等,这些情感和追求能够拉近人与人之间的距离,消除隔阂与矛盾,促进社会的和谐与发展。

退休老人若选择撰写个人传记,可能会品尝到人生别样的滋味。我有一个作家朋友,在他的父母双亲都相继离世后,写了一篇题为《父亲母亲是两本书》的忆文,他说:“我的父亲和母亲都是高级教师,他们坎坎坷坷的人生犹如厚厚的两本书,在他们生前我虽然读过,但在他们生后我才真正读懂。多么希望二老生前能够留下一纸半文啊,他们都能为,可惜均未为……”因此,鼓励有条件的老人趁当下精气神还好,抓紧握笔著文,给后代留点精神遗产,而不要给他们留下种种遗憾。