亲,您被公厕标识困扰到了没?记者探访→

一些公厕标识不是标明“男、女”,而是用一些抽象化、艺术化图形,让人反复确认后才敢进入,让人备感困扰,直呼“看不懂”——

一些卫生间的标识很烧脑

“上次我到市区一家大型商场上卫生间,看到门口的标识是一头长颈鹿、一头大象。我当时就一头雾水:这是猜谜语呢?到底哪个是男厕哪个是女厕?”25日下午,家住如皋市白蒲镇、今年67岁的陈国标,对记者说起他的“如厕经历”,依然郁闷不已,“我就是一个种田的庄稼汉,哪看得懂这么莫名其妙的标志?没办法,后来我只得强忍着,在工农路路边好不容易找到一座公厕,这才解决了内急。”

像老陈这样被一些商场和酒店里的“前卫标识”弄蒙的市民,记者在采访中了解到,还真不在少数。

“和家人到市区一家很是高档的酒店去吃饭,祝贺朋友家的孩子考入了名校。”许斌师傅说起类似之事,也忍不住吐槽,“上卫生间时,我也被一个看不懂的标识搞晕了,站在门口不敢轻易进去。后来,见没人我往里瞄了一眼,见到有立式便池的,这才放心走了进去。哎,过去男厕所和女厕所基本上都清清楚楚标识着‘男’‘女’的字样,一目了然,想跑错都不可能。后来有了图案,也是辨识度很高的穿长裤和穿裙子的男女形象剪影,也错不了。后来,有的设置成‘烟斗’‘高跟鞋’等图案,这些嘛总的来说还不太难猜。可是,有些地方的标识却变得越来越奇奇怪怪,实在让人费解。这样做,真的考虑了公众感受了吗?是不是在故意考验人们的智商让人着急呢?”

“上个厕所还要做智力测试题?”“比抽象画还难懂?”“一些设计怎么越看越像在故意恶作剧?”

日常生活中,一些公厕标识“看不清、弄不懂、找不着”的现象,让不少人吐槽。

创新不能本末倒置成添堵

就在前不久,山姆超市南通店公厕的抽象标识,在网上曾引发热议。反对者认为,标识让人不适应;支持者则认为,“没必要上纲上线。”争议并非孤例。孰是孰非?

众所周知,公共厕所标识应简洁明了,让人一下子能辨别男女厕所。但事实上,在我市一些商场、酒店里,公厕标识不是写上“男、女”,而是用一些抽象化、艺术化的图形,让人反复确认后才敢进入,特别是一些老年人备感困扰,直呼“看不懂”。

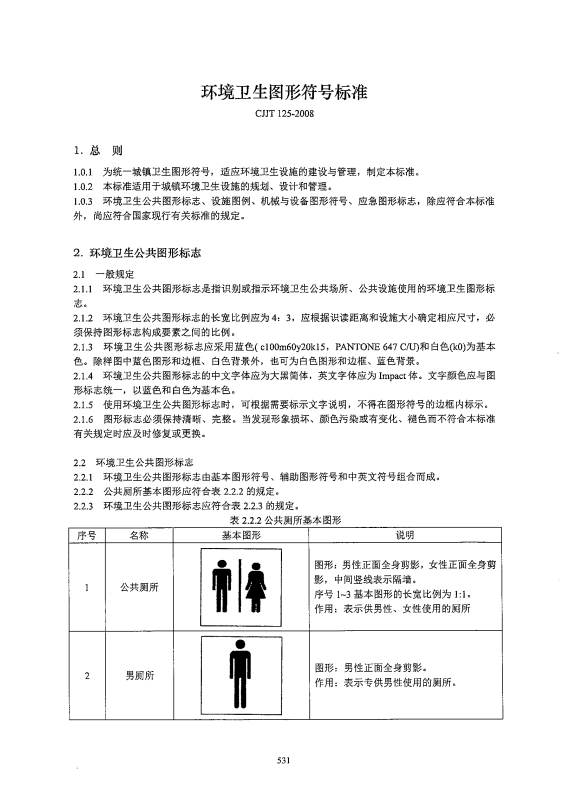

其实,关于公厕标识的设计,国家是有推荐性标准的,但不具有强制性。

“人有‘三急’,公厕是人们离不开的便民设施,追求个性要分场所。在车站、商场、酒店、旅游景点等公共场合,厕所标识不应太前卫,不该花里胡哨。”南通大学一位学者认为,“市民文化层次和理解能力有高低悬殊,符合基本规范的、通俗朴实的才是大众能够接受的;你弄一些让人混淆甚至不明就里的标识,失去了标识的指引意义。在科学合理、有序适度前提下增加文化内涵和特色品位,做一些改变未尝不可,但一定要考虑公众的普遍接受度。譬如,前不久在西安某商场,用‘兵马俑图案+男+GENTS’和‘唐朝侍女图案+女+LADIES’,就被很多人纷纷点赞,效果很好。这样的创新,一方面考虑了标识的实用性与艺术性的创新,展现了鲜明的地域文化特点,又顾及广大游客的实际需求,可以说是一举多得的兼容之举。”

另一位专家也指出,公共服务强调的是“公益”,公厕标识可以适当创新,但创新不能本末倒置,更不能给公众添堵。国家有关部门已推荐了一些通用符号,参考性极强;网络吐槽声,事实上在提醒管理部门该修改的要修改,别让公厕成了“公测”。

城区1513座公厕统一规范

“我市城区共有公厕1513座,其中,环卫管养公厕952座。近年来城管部门从优化公厕布局、提升公厕服务两个方面入手,努力让市民的‘方便’更方便。针对公厕布局不合理、点位落地难等问题,组织编制了公厕专项规划,指导相关建设项目落实环卫设施‘四同时’规定,配建公共厕所。围绕加强日常管理,城管部门会同住建、文旅等部门对管护质效开展日常巡查,巡查结果与养护经费拨付挂钩。”25日下午,市城管局环卫处李建军处长,向记者介绍了相关情况。

李建军说,各地在做好公厕保洁的同时,还同步开展了对非法小广告清理、毒饵站的设置、指示标牌的规范等一系列工作。对照《环境卫生图形符号标准》,分批对城区外立面标识标牌进行整体更换,形成统一图形、统一标准,便于市民如厕。

特别值得一提的是,“十四五”规划以来,我市有5座公厕被中环协评为“最美公厕”。

确实,正像市民陈国标所言:“户外公厕不仅清洁卫生,还不存在跑错的尴尬。”

李建军说,城市公厕服务必须更加便民,为此,特地从全市抽取450座城市公厕,现场评估公厕建设和管理水平,明确提档目标任务。同时,进一步完善公厕设施,组织全市新建公厕120座、改造公厕210座、开放公厕100座,在主要道路增设了1229块公厕指示牌。因地制宜引入装配式公厕和移动公厕,建设无性别公厕,解决公厕建设用地难、耗时长、手续难办等问题。提倡融厕于景,优化内部设计,推进适老适幼改造,初步实现了“布局合理、设施配套、管理精细、服务便民”的目标。

“一些不属于环卫管理的社会公厕,确实存在一些标识不规范问题,也在逐步规范。”25日下午,我市职能部门一位工作人员向记者介绍。