足迹遍及三省 情系兴垦实边

1911年6月8日,张謇抵达北京,尽力规劝清政府改任“汉大臣之有学问、阅历者”。其间受到满朝文武王公贵族的隆重接待,更有往朝中充当“宾师”“大臣”等举荐。但张謇一一谢绝,6月29日,又开启了前往东北考察的行程。这是张謇生平第一次也是唯一一次的东北行,对于了解其爱国情怀,尤其是兴垦实边开发东北的计划十分重要。

一

张謇的东北考察行并非临时起意,从根本上说,是东北三省当时面临日、俄两国激烈争夺,其“危迫”形势对张謇的刺激促成。张謇在甲午后因痛感国是日非,在南通投身“实业救国”,初期经历过一段艰难创业的过程。到1907年8月召开大生纱厂第一届股东大会,并建立通海实业总公司,大生企业集团的实力日益增强。1909年10月,张謇又在南京参与创办了国内最早的江苏谘议局并担任议长,社会地位与政治影响亦显著提高。1910年11月,张謇在上海接待以罗伯特·大赉为首的美国商团过程中,萌生了由中美民间合作开发东北的想法。开发东北必先了解东北,了解东北又需进行考察,张謇由此将东北行列入了议事日程。恰因清政府成立“皇族内阁”,张謇决定亲往京城规劝,北京行与东北行获得了合二为一的极好机会。

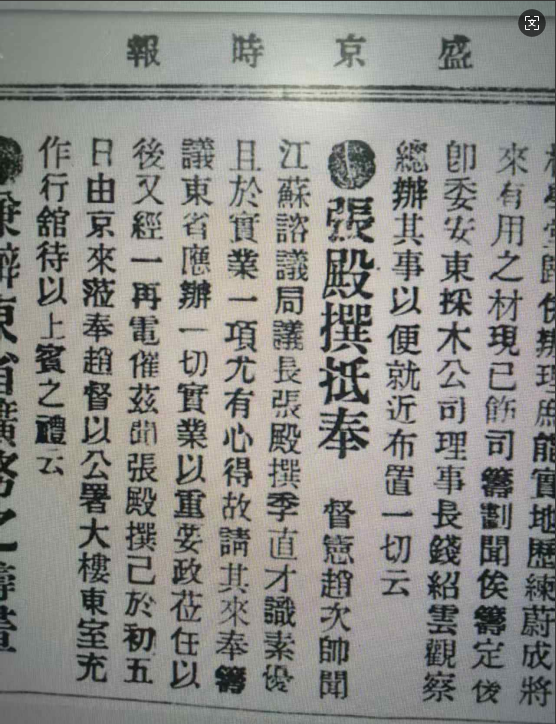

促成张謇东北行的有两个重要人物。一是赵尔巽(上图),曾任湖广、四川总督,1911年正在东三省总督任上,统掌三省军政大权。张謇在1897年4月,从武昌返回安庆时与时任安徽按察使的赵尔巽有过交往。1910年12月,十五位督抚、将军联合呈请清政府组织责任内阁,次年开设国会,张謇对赵尔巽的呈文印象较深。而赵尔巽对张謇的人品与作为很是佩服,称“张殿撰才识俱优,且于实业一项尤有心得”,一再邀往“调查该省振兴各项实业及采办矿产”,任实业顾问,并督办东三省“实业兼理垦荒各事”。

另一位是韩国钧(上图),江苏海安人。韩国钧1907年2月起担任奉天交涉局总办兼开埠局局长。1909年起,苏北多地连年遭受严重水灾,韩国钧发动在奉江苏籍官员为家乡灾民捐银“一千六百五十一两”,1910年4月寄由张謇转交,两人开始交往。书信往返中,张謇赞赏韩国钧“关怀桑梓”的行为,尤其支持韩用外省移民“为东省固圉”的想法,表示愿“内外合力,徐图有济”。1911年4月,张謇又对韩所寄一幅东三省地图“反复览诵,忾然咏叹”。东三省与朝鲜接壤,这幅地图引发了张謇对三十年前参与吴长庆平定朝鲜“壬午兵变”后,李鸿章拒绝采用他的朝鲜善后建议,而造成东三省“今日之危”的回顾。立足现实出发,张謇认为,“东三省今日除大借债兴垦实边,宁有他种奇策”?张謇东北考察行的决心更趋坚定。张謇表示,虽然近来“一再病疟,稍当休息,四月拟一入都,转而东行”。

二

东三省疆域辽阔,张謇初定考察时间三个月。但中央教育会大会定于7月15日开幕,会前必须返回北京,张謇无奈将考察压缩在半个月内,将奉天沈阳、吉林长春,以及黑龙江的哈尔滨、齐齐哈尔作为重点考察城市,内容围绕“实业兼理垦荒各事”,即林业、农垦、水利、文化遗产、官员队伍,以及日、俄两国在东北的争夺、各自的经营等展开。

自沿京奉铁路由山海关进入奉天途中,张謇即注意到“关外之土色远胜关内,沿铁道无荒地”等现象。这表明张謇在踏上行程的第一时间已开始了对东北的考察。从齐齐哈尔返回哈尔滨途中的凌晨三时,张謇也会留心观察“自烟筒屯、小河子至安达,沿途所见皆荒地”的另一类现象。这两类现象,对了解东北农垦现状都十分有用。又如,返回京城时,因京奉铁路遭洪水阻挡,张謇选择了绕道营口,途中却发现“辽河内口水势不减黄浦,因访询水道源流,有沟通松辽之观念”。这证明,张謇在途中还利用停靠间隙实地考察,并思考今后的水利开发计划。

张謇抵达沈阳当天,赵尔巽“待之以上宾之礼”。第二天,赵尔巽安排专人陪同参观沈阳故宫。第三天,两人全天“集议东事”。赵尔巽详细介绍东北三省信息,张謇则提出中美合作开发建议,特别提醒开发“收效极缓,且办理甚难,非贯注全副精神,不克始终其事”。第四天上午,张謇应邀参加了韩国钧主持的旅奉江苏同乡欢迎会,并发表演讲。下午,张謇前往参观留美学生陈铎时创办的农事试验场,认真考察用“大农法”经营的农业新气象。

因赵尔巽盛情邀请,张謇沿南满铁路北上长春,途中强烈感受到了日、俄两国争夺东北之激烈。该铁路原系中东铁路的一部分,沙俄在铁路沿线许多“附属地”享有特权。日俄战争沙俄战败后,以长春宽城子站为界,中东铁路以南路段及附属特权移交日本,并改称南满铁路。故张謇进入长春后的第一印象是“满目皆日势力”,车站附近居民均为日籍。待抵达哈尔滨,张謇又感觉“哈为俄人世界”,华人所居道外傅家甸“极湫溢”。

随即,张謇往齐齐哈尔后又返哈尔滨,得以两次驻留这座城市。除“设筵宴请本埠商界人士等”外,还先后参观了俄人创办的阿什河糖厂与初等小学校。张謇评价糖厂:“俄人虽横,然犹有大国气象”,所办学校“规模亦不小”。比较而言,张謇对日本人治理下的长春的正面评价仅有“铁道管理”上强于沙俄一点。张謇认为,中国“若有能知外交者,中、俄犹可结合也”。

三

张謇回京不久,赵尔巽催促其速往沈阳,张謇亦电复,“闭会后即可启程”。看来两人相约了再次聚首讨论。但武昌起义不久爆发,中华民国诞生,清政府垮台。赵尔巽图谋自保不成,避往青岛蛰居。张謇则选择支持共和,维护大一统,站在了历史潮流的前列。天下大乱,百事缠身,张謇一时也无暇顾及东北开发。

1913年10月,局面稍趋稳定,张謇应袁世凯邀请抵达北京担任农商部总长。又因张謇建议,袁世凯允准导淮局扩大为全国水利局,并委张謇兼任总裁。鉴于清政府遗留的经济法令条例极不完善,张謇上任初首先集中精力抓了经济法令条例的制定与完善。查阅张謇主持制定的一百多项国内法令条例,以及与袁世凯等政要间的众多信函、呈文,发现与东北开发有关的内容实在不少。试举例——

一、林业1913年11月,发布农林部令:“吉林林务局移设哈尔滨,改名为东三省林务局”,管理三省森林事务。嗣后连续制定东三省《林务局暂行规程》《林务局分科规则》《国有森林发放规则》等。1914年,拟文致张锡銮等:“森林为东三省天然之物产,荒地为东三省未辟之富源”,应加以协调开发。

二、农垦1914年3月,发布农商部令:黑龙江“所送章程暨各项规则……应即重行增订,期臻妥洽”。4月,又发布部令:吉林“大段边荒于《边荒承垦条例》未公布以前仍照章办理,以免分歧”。11月,制定《边荒承垦条例》,确定“边荒”指直隶边墙外、奉天东北边界等“区域内大段荒地”。同年,拟《对于移民殖边经费审查之意见》。

三、水利1914年2月,拟文呈袁世凯:“兴利之大者,莫如穿辽河以达松、嫩二江”。嗣后,连续呈文袁世凯:“疏浚辽河,于奉天商务交通关系紧要”。“謇所汲汲以图悬悬而盼者,尤在沟通松辽”。东三省农产丰富,“惟以辽河失修,航运不便,乃多改归俄道运输……且路权今为日、俄二国所占有”。“今欲为补救之计,惟有沟通松辽而已”。

四、1913年年末,拟《请就北海殿所收集奉天清宫、热河避暑山庄藏品建设中央大图书、博物馆议》,“世界文明之古,无若中国;历代收藏之富,莫若前清……今硕果之存,惟奉天清宫及热河避暑山庄两处”“今诚欲发国光,扬国学……则必有大图书馆、大博物馆”。

上述摘录,反映了东北三省在张謇心目中的重要地位,以及为开发东北的谋篇布局。如果说张謇1911年的东北行目的在于了解东北的概况,那么,张謇民初制定的有关东北的法令条例则意味着这一开发计划的实际启动。只是,这一启动很快随着袁世凯复辟帝制,时局再次不稳,张謇又与袁世凯决裂,辞职南归等宣告停止。