34载戈壁滩上筑楼宇——一位如皋企业家的边疆情

九月底,伊犁河谷的秋色比江海平原来得更浓烈些。金灿灿的阳光泼洒在伊宁市红树湾小区的楼顶,仿佛给这片正在建设的住宅小区披上了鎏金绸缎。

工地深处传来江苏如皋口音的叮嘱:“接缝处铝板要对准……”52岁的丁邦银攥着图纸仰望脚手架,恍惚间仿佛看见1991年那个青涩的自己——怀揣800元离乡打拼的小木匠,如今已成长为伊犁建筑行业的领军者。

这段奋斗历程,是如皋人“建设祖国西北角,浇灌团结幸福花”的生动缩影。从雉水大地走出的青年,到参与塑造塞外江南城市风貌的工匠,丁邦银说,自己前半生的故事,都刻进了伊犁河谷每一块向上垒起的砖石里,也融入了如今一座座拔地而起的钢筋混凝土大厦中。

从木工小匠到建筑领军人

1991年早春三月,老家江安镇的杨柳刚刚吐绿,响应祖国建设边疆的号召,18岁的丁邦银带着一身用400多个日夜练就的木工手艺、一只旧木箱和800元现金,踏上了西行的列车。临行前,母亲连夜炒制的焦屑装满搪瓷缸,父亲默默在他口袋里塞了三个煮鸡蛋。“那时候交通还不便利,从西来桥到上海就用了整整一天。晚上睡在车站外,第二天买了张站台票就上了火车,到乌鲁木齐用了四天四夜。再转汽车到奎屯,一路颠簸至伊宁,最终抵达特克斯。”回忆起往事,丁邦银的眼眶微微湿润。

八天八夜,舟车辗转,窗外的景色从江南水乡渐变为戈壁荒漠。当列车驶入新疆境内,远处天山的雪顶在春日阳光下熠熠生辉,这个江海平原长大的少年被深深震撼。“那一刻我就下定决心,要在这片美丽的土地上扎下根、做点事。”

初到新疆,正值风季。漫天黄沙中,他从最基础的木工活干起。“有个老师傅说过,新疆遍地是‘黄金’,就看你能不能弯下腰、吃得苦。”预想过千万种困难,却没想到语言不通、饮食不适成了第一道关,“工地上放饭,发的是一种叫‘油馍’的硬面饼,跟石头一样硬,后来才知道那就是新疆馕。喝不惯咸奶茶也不懂蘸奶茶吃,磨得满嘴都是血泡。”

吃不惯就逼自己适应,心中苦闷就戴上手套对着土墙挥几拳,“一定要干成事”的信念支撑着他。他总是最后一个收工,沙尘天里仍借着煤油灯研读图纸至深夜。

凭着这股韧劲,丁邦银快速成长,从普通木工升为带班长。1998年春,他独立负责首个项目,连续7天吃住在工地,严格把控每道工序。项目竣工时,业主握着他的手说:“江苏工匠,名不虚传!”

2004年,他承建的首个住宅项目顺利落成,特意登上楼顶拍照寄回家乡。“爸妈,这是儿子在新疆建起的第一栋楼。”照片背面,这样写道。如今,那栋六层小楼依然矗立在伊宁市区,成为丁邦银建筑梦想的首个里程碑。

汗水浇筑“天山杯”

2012年春天,正值新疆跨越式发展的重要机遇,丁邦银果断创办新疆苏北建筑安装工程有限公司。创业初期,资金紧张、人才短缺,他既当管理者又做一线工人,经常深夜还在工地核对图纸。“那时候最大的愿望就是能睡个整觉。”他笑着说,“但如皋铁军绝不服输,看到一栋栋建筑从荒地中崛起,所有的辛苦都值了。”

2017年建设霍尔果斯创新创业中心时,他带领团队驻守工地板房,连续三个月未回家。项目关键阶段,突遭春季融雪性洪水,工地沦为一片泥沼。丁邦银第一个跳进泥水中指挥抢险,工人们回忆说:“丁总的雨靴陷进泥里拔不出来,他干脆光脚坚持指挥到深夜。”该项目最终荣获新疆建筑工程最高奖“天山杯”。

“新疆每年有效施工期只有7个月,我们必须与时间赛跑。”丁邦银常对员工强调,“质量是企业的生命线。”承建伊犁州敬老院时,又逢风沙季,他仍每日亲赴工地督查质量,“这是良心工程,要对得起老人的晚年。”

扎根施工一线,日复一日,丁邦银以“逢山开路、遇水架桥”的实干精神,将青春浇筑进西部发展的时代画卷。如今,公司已获建筑工程总承包一级资质,累计承建项目170多个,合同总造价超70亿元。荣获“全国工程建设企业管理现代化成果奖”“自治区建设工程项目施工安全生产标准化工地”“天马杯”“天山杯”等多项荣誉,累计纳税4亿多元,稳居伊犁州纳税前20位。

尤为难得的是,公司连续两年获评“伊宁市保障农民工工资支付工作先进单位”,是当地唯一享受农民工工资保证金减免政策的企业。“要给家乡争光。宁可自己难,不让工人难。”在丁邦银看来,如商的信誉比黄金更可贵。

江海温情滋润边疆

虽远隔千里,但丁邦银始终心系故土。他手机里存满家乡的照片,“这是如皋的老街,这是我当年学艺的地方……”每每向客人展示,他总是如数家珍。

作为新疆生产建设兵团如皋商会会长,丁邦银已帮助200多名如皋老乡在新疆就业安家,家乡人对他的感激溢于言表,“我们来新疆时举目无亲,丁总帮我们找活儿、安家。他就是我们在这里的亲人!”

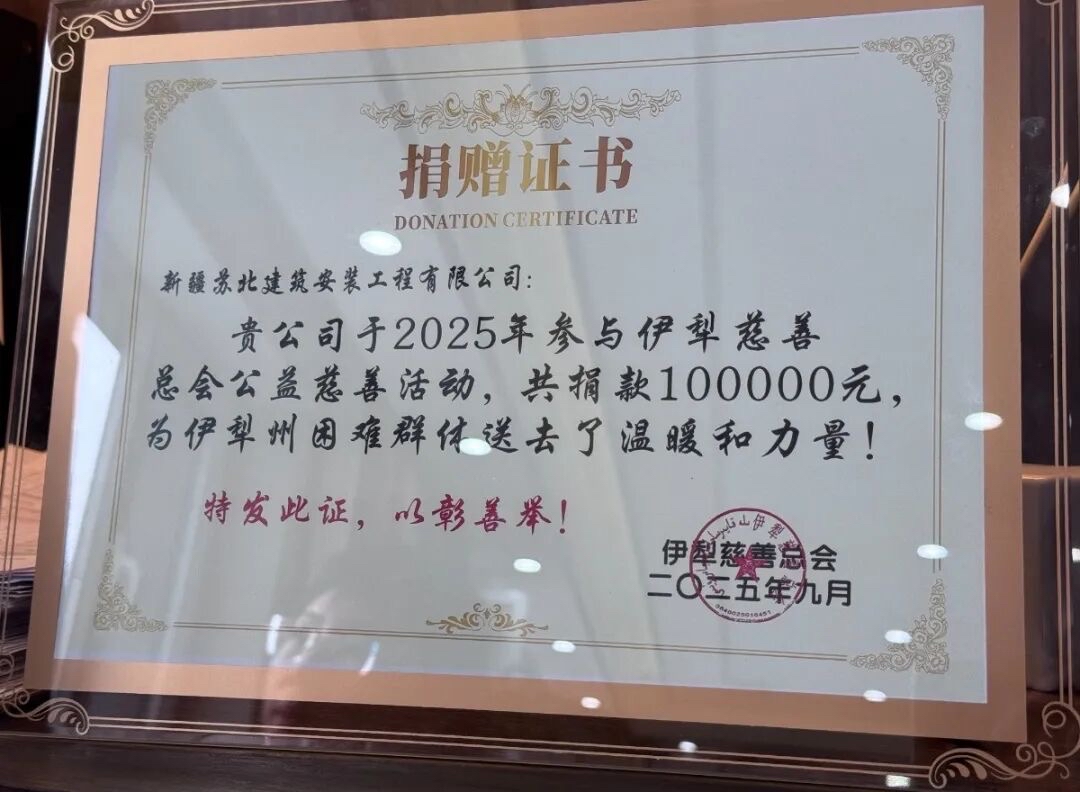

疫情期间,他组织商会捐赠50万元物资;捐资百万元为海努克村修路;捐款10万元救助癌症患者;尼勒克县洪灾,他带头捐款10万元……这些年来,他通过各种方式捐款捐物累计超过300万元。

“企业家的价值不在积累财富,而在承担责任。”这是丁邦银常挂在嘴边的话。他连续十年参与“关爱贫困学生”公益活动,资助50多名少数民族学生完成学业。今年中秋前夕,他特意从如皋订制特产分发给员工和当地养老院。“要让在新疆的如皋人尝到家乡味,也让新疆朋友了解如皋的文化。”

站在伊犁河畔远眺天山,丁邦银动情地说:“我来时18岁,如今52岁,把最好的年华留在了这里。新疆是我的第二故乡,如皋是我永远的根。”今年正值新疆维吾尔自治区成立70周年,他参与建设的伊犁州社会福利院项目也即将竣工。“这是献给新疆最好的生日礼物。”他说,“也是我们如皋人对边疆建设的真挚心意。”

夕阳西下,工地上塔吊林立,远处天山雪峰熠熠生辉。工人们正为迎国庆、中秋双节悬挂灯笼,鲜红的中国结在夕阳下格外醒目。丁邦银披上外套,又向工地走去。他的身影被夕阳拉得很长,仿佛连接着天山与长江,映照出34年的坚守与深情。