铭记荣光 致敬英雄|姜士义:把敌人打走了,人民才有好日子过

“打游击,保住人留实力最关键”

我到了如东县警卫团后,第一仗是打小海、观音山的阻击战,还算顺利。那时候我们装备差,硬碰硬不占优势,所以大多数时候打游击战,打一下就撤,保住人、留实力最关键。

记得在丁堰那回,头天晚上,我们刚到,日伪军就从白蒲、林梓跟了过来。那天早上没吃饭,部队好不容易把午饭煮好,刚冒热气,敌人就追来了,我们饭也没吃上。敌人占了当地的纱厂,我们往北边撤了。等大部队吃过午饭,团里让回丁堰摸清情况,我带上两个通信员往回走。

路上见到两个人,一会儿东、一会儿西,鬼鬼祟祟的,感觉不对劲。我不知道他们是自己人还是敌人,不敢贸然行动,就跟通信员分开走,怕在一起会暴露。越走越近时,我见他们穿着便衣,像老百姓。直到他们朝我们招手,才确认是咱们另一支部队的同志。凌晨时分,我们赶到丁堰,驻扎在河南边。

请示过后,我们被安排在丁堰河北警戒,盯着斜对面纱厂的鬼子。两边隔河对望,都派人守着,谁也不动,很紧张。

直到第二天天刚亮,纱厂出来个挑着铁桶的年轻人,应该是去挑水的。等他从河岸往回走,我们这边有人一枪把他打倒了。部队里的副连长说:“你们就是负责警戒,不要开枪。”他自己枪法好,见第二个、第三个挑水的出来,抬手就打,两人都倒在河堤上。第四个都快走到纱厂门口转弯了,还是被他打趴下了,之后再也没人敢出来。

后来副连长去侦察,回来跟我们说纱厂易守难攻,硬打要吃亏。我们也明白,打仗不能蛮干,只能等着团里的下一步命令。

“面对敌人的火力,全靠一股不怕牺牲的劲往前冲”

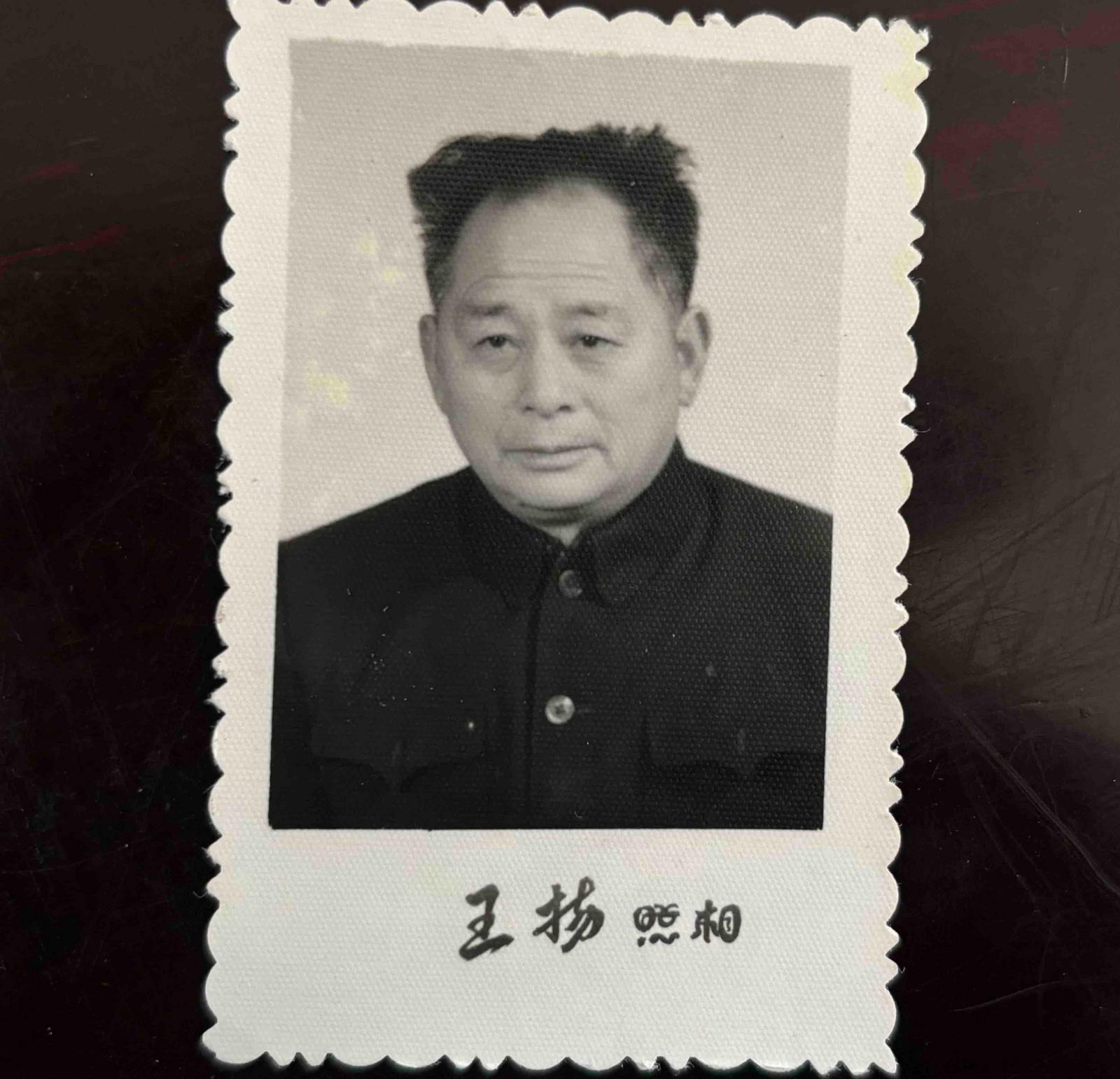

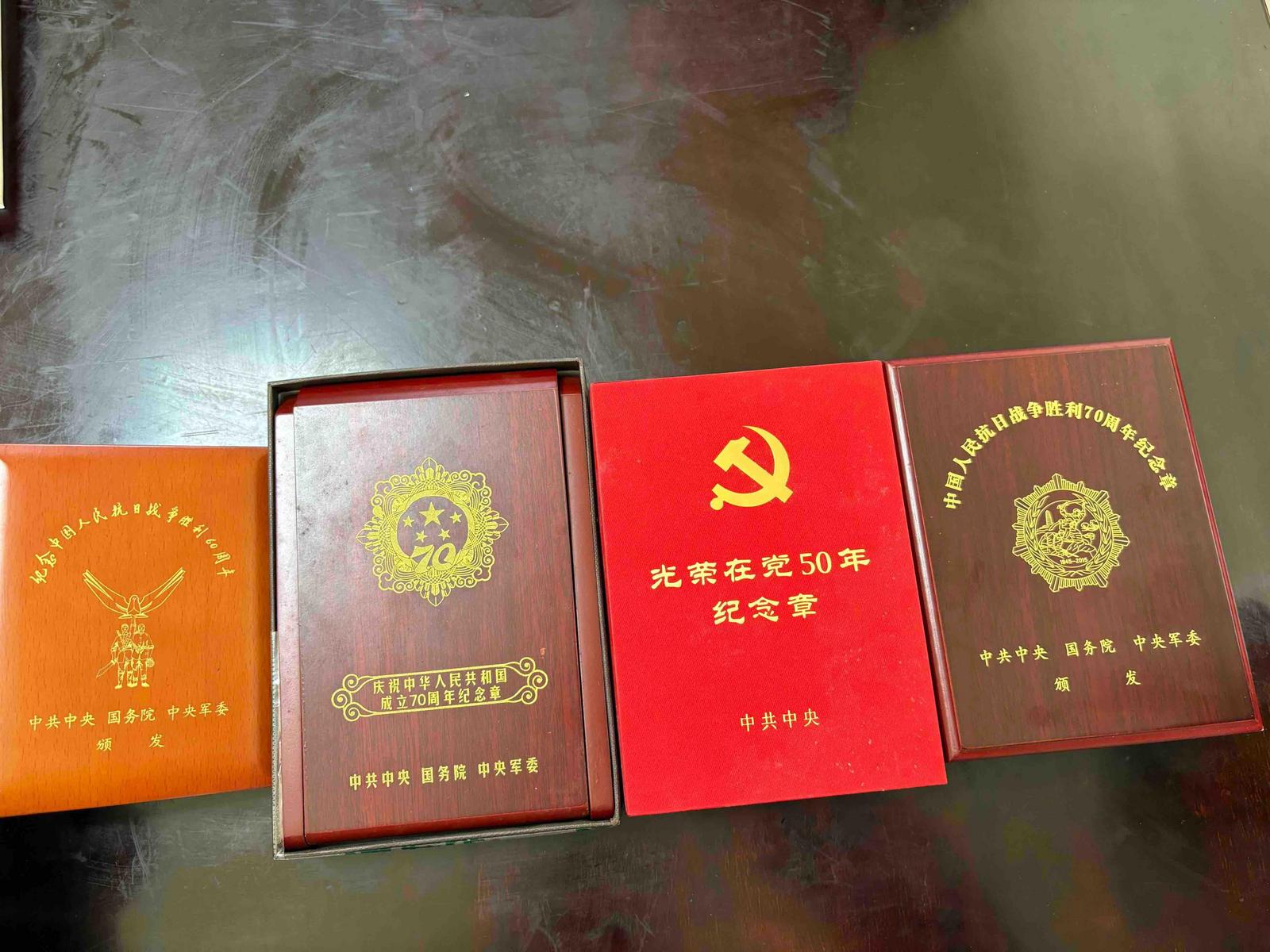

9月3日,对于99岁的姜士义老人来说是个特殊的日子。一大早,他梳洗整齐、换上新衣,胸前别上“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章,在女儿姜晓平的陪同下来到如东县退役军人事务局,与大家一同收看阅兵式直播。

当80声礼炮响彻天空,五星红旗冉冉升起,老人不由得挺起佝偻的背脊。看着屏幕中整齐的方阵、先进的武器装备,这位老战士心中满是感慨。“当年,我们打游击的时候,没什么好武器,面对敌人的火力,全靠一股不怕牺牲的劲儿往前冲。”回忆起那个战火纷飞的年代,老人难掩激动。

姜士义1944年12月入伍,曾在丁埝(今丁堰)、马塘、李堡、角斜等地多次与日军、伪军作战。从曾经的“小米加步枪”,到如今的现代化武器装备,中国军队实现了从弱到强的蜕变。“今天看到这么多厉害的装备,我心里高兴,踏实!我们国家硬气了!”老人自豪地说。

这份“踏实”是无数战士用鲜血和烽火岁月换来的。时间倒回1941年,彼时的苏中大地正笼罩在日伪“清乡”的阴霾下——1938年抗日战争进入相持阶段后,日本帝国主义推行“以华制华”“以战养战”策略,汪精卫傀儡政权在南京粉墨登场;1943年春,日伪又将“清乡”魔爪伸向江北,如皋(今如东)所在的苏中四分区被划为苏北第一期“清乡”地区。1.5万余名日伪军加强对水、陆交通线的控制,在“清乡”区边沿构筑竹篱笆封锁线,动用军事、政治、特务等一切手段,妄图实现全面的殖民统治。我苏中根据地开展反“清乡”紧急动员,开展精简机构、调整区划、军事训练、改造地形等各项迎战准备。

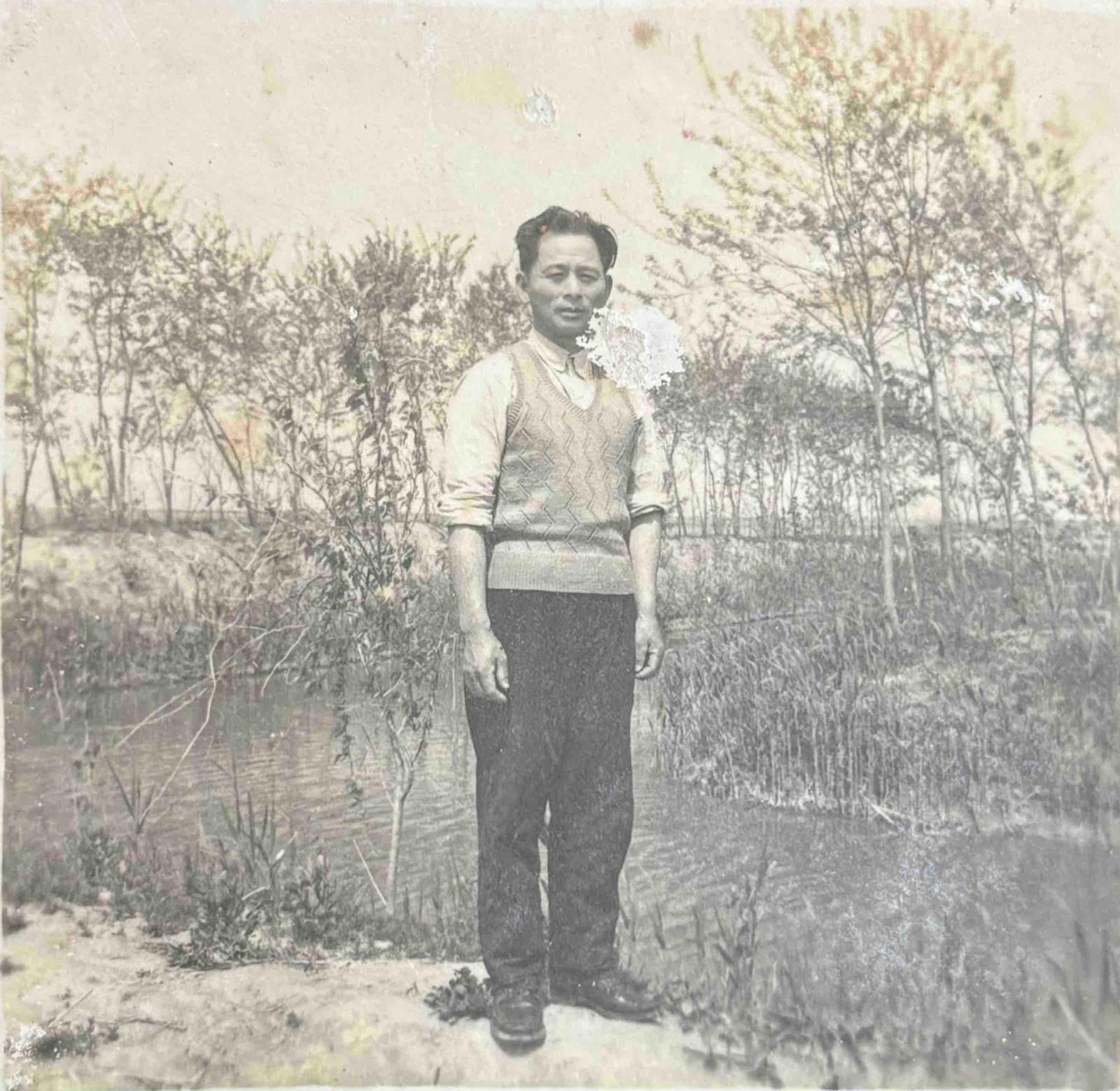

也就是在这样的危局中,年仅18岁的姜士义毅然入伍,扛起了保家卫国的枪,随部队参加游击战争,并先后任如东县警卫团团部警卫员、参谋处参谋、二营排长。

“我的左肩有一处枪伤,就是和日伪军打游击时留下来的。当时,我们在双甸镇北边的崔家庄打从李堡过来的日伪军。对方人不少,枪也不少。敌人一开始派出了两个班来打探情况,我们想活捉,但对方火力很猛,没能成功。我们追着走了一段,发现他们要回去接部队,有一两个排的人。”姜士义说。

战斗打得异常惨烈。姜士义记得,副班长冲在最前面,不幸被子弹击中,再也没能站起来;排长也在突围时受了伤。“突然‘砰’的一声,子弹就打在了我的肩膀上。”老人说着,还比画了一下当时的姿势,“疼啊,钻心的疼,可那时候顾不上。”

“当时哪想过自己能活这么久?就想着把敌人打走,老百姓才有好日子过。”姜士义叹了口气,眼神里满是对战友的怀念,“好多一起参军的兄弟都没能看到胜利的那一天。我们现在的生活好多了,都是用命换的。”

抗战胜利后,姜士义没有停下奋斗的脚步。1948年,他复员后回到家乡,负责民兵训练,把战场上的经验教给年轻一代;1956年,他积极响应县里号召来到如东农场,一头扎进社会主义建设中,担任农场1连1班班长。后来在针织厂、华厦建筑公司工作,他也始终抱着“多干一点、干好一点”的念头,从不懈怠。

在家里,姜士义是“严父”。他总跟子女说:“咱们现在的好日子来之不易,要遵纪守法,跟邻里处好关系,不能给国家添麻烦。”在他的影响下,姜家一直和睦融洽,被评为“文明家庭”。

当阅兵式直播接近尾声时,姜士义老人慢慢抬起右手,敬了一个不太标准却无比郑重的军礼。“祝祖国越来越好,越来越富强!”

姜士义,1926年1月出生于如东。1944年12月入伍,1945年8月加入中国共产党。曾任如东县警卫团团部警卫员、警卫团参谋处参谋、二营排长。参加过丁埝(今丁堰)、马塘、李堡、角斜等战斗,1948年8月复员回乡。七级伤残军人。

致敬永不褪色的精神

80年过去,硝烟散尽,可姜老身上的某些东西却从未改变。他会因为“现在的孩子能安稳上学”而欣慰,会因为“邻里和睦”而自豪,会把“不给国家添麻烦”当作对子女的叮嘱。这些细碎的日常其实是抗战精神最真实、最温暖的延续——当年他们为“好日子”冲锋,如今我们为“好日子”守护。

望着他敬军礼时微微颤抖却格外庄重的手,我意识到,我们纪念抗战胜利80周年不仅仅是为了回顾一段历史,更是为了触摸一种精神。那种精神是枪林弹雨中依然向前的身影,是物资匮乏年代里依然昂扬的信念,是无数个像姜士义一样的老兵,用青春和鲜血写就的“让后人活得更好”的誓言。

他们从苦难中走来,却把毕生的温暖都留给了这片土地。姜老提起牺牲的战友时声音低沉,眼睛里有泪光闪烁,那是一种穿越时空的牵挂,更是一代人对另一代人的托付。他说:“好多兄弟没看到今天。”这句话背后是多少未说出口的遗憾与期望。

而我们,站在他们用生命换来的和平年代,更应懂得“铭记”。铭记,不是停留在口号上,而是把他们的坚持化作我们脚下的路,把他们的心愿变成我们手中的事业,就是对抗战精神最真诚的传承。

走出姜老的家,阳光正好。街上车水马龙,孩子们嬉笑跑过。这安宁景象正是当年他们拼尽一切想要换来的。时光会老,英雄会白发,但精神可以永远年轻。愿我们不负荣光,不负牺牲,把每一个“好日子”过好、守好,这才是对英雄最深的致敬,对抗战精神最好的延续。(范译)