花怕全开月怕圆

1863年正月,曾国藩为统帅的湘军与太平天国的战争经过数年的艰苦作战,正进入战略反攻的关键阶段。曾国藩坐镇安庆统筹指挥,弟弟曾国荃带兵围困南京,战争处于焦灼状态。正月十八这天,春节已临近尾声,曾国藩提笔给曾国荃写信:“平日最好昔人‘花未全开月未圆’七字,以为惜福之道、保泰之法莫精于此。”曾国藩为什么在刚刚过完春节之后且战争处于关键阶段时不布置战事、不加油鼓劲,却给前线领兵作战的曾国荃写下这七个字呢?

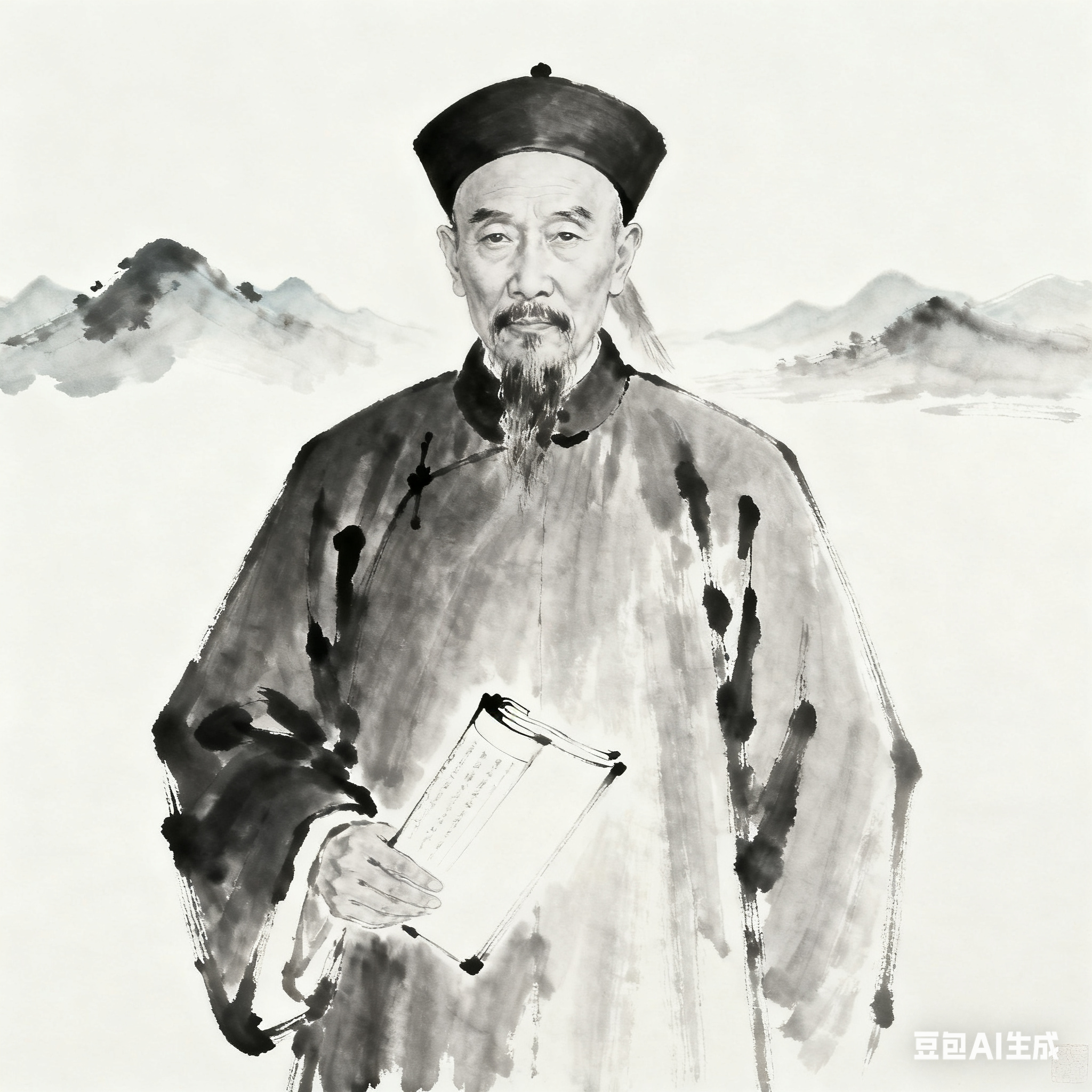

如果细细研究曾国藩的一生,不难发现,他作为一个饱学之士,深受中国传统文化熏陶,儒家思想更是深深刻到骨子里去的。早在1847年,三十七岁的曾国藩一路高歌猛进,由四品官员升任二品的内阁学士兼礼部侍郎。在整个道光年间,数万人的湖南,三十七岁能官至二品者,就仅仅只有曾国藩一人而已。但在前一年,曾国藩却没有如此走运,1846年9月,曾国藩在给父母亲的家信中写道:“男今年不得差,六弟乡试不售。”这年想来不是很顺。曾国藩担心父母担忧,但他自己却以“不得为喜”,并写下这么一段话安慰父母:“盖天下之理,满则招损,亢则有悔;日中则昃,月盈则亏,至当不易之理也。”

按理说,像曾国藩这样的大智者,一生都谦虚谨慎,就怕什么时候大祸临头,又怎么会不知道物极必反、过犹不及的道理呢?但历史上盛极而衰的戏剧性场面却一再上演。1868年,距曾国藩写给曾国荃“花未全开月未圆”七字已有五年,距湘军攻破南京也有五年,此时的曾国藩已功成名就,这位“晚清第一名臣”在当时的声誉威望已到极点。十一月初四,曾国藩从两江总督任上奉调直隶总督,北洋通商事务大臣。他乘舟北上,欢迎仪式盛况空前,此时的曾国藩不寒而栗,不由自主地又想到“花未全开月未圆”七字。他写下这样一段话:“念本日送者之众,人情之厚,舟楫仪从之盛,如好花盛开,过于浪漫,凋谢之期恐即相遇而至,不胜惴栗。”

不幸的是预言成真,曾国藩卷入天津教案,在此一年之前,曾国藩以“中兴名将,旷世功臣”的身份入京陛见,接受直隶总督关防,在百官羡慕中被赐予在紫禁城骑马的特殊待遇。然而在一年之后,竟落得众人参谤,成为众矢之的,几乎身败名裂。而最不幸的是人生大起大落,荣枯无常而导致身体如江河日下,短短数年后即撒手人寰。

晚清时期,万方多难,民不聊生。曾国藩年轻时因为学问出色而跻身官场,却一生都在不停地学习和反省自身的行为,其在家书中多次表达“做官以不贪财为本”。在那个黑暗的年代,曾国藩的所作所为则是一个另类,算得上是一股清流,他在家书中多次警醒子孙不忘耕读之本,不要发展成为纨绔子弟。

花开富贵,相伴的往往是骄奢淫逸,如不严加防范,就会招来祸患。反观古今贪官污吏,手上有点权就为所欲为、从中谋利、盛气凌人,身陷囹圄无怪。