如东海边,有群师生把家乡唱给你听

“紫菜紫菜静静生长,浪花开沙棱,潮流织薄衫,月光染罗裳,裙裾舞翩跹……”国庆假期里,不少到如东海边游玩的游客都会听到一首轻松欢快的旋律。这是前不久,由如东县洋口港实验初中语文教师袁银峰(袁人)作词的歌曲《紫菜物语》。

词唯美、曲悠扬,这首歌一经推出便在全县广为传唱,在网络平台上获得近千人转发。而在过去的近10年间,这位乡村教师已自创了30余首歌唱家乡的曲目,并带领学生开展与海洋相关的文艺创作,让南黄海畔的“海上迪斯科”乘着诗歌飞向更远的地方。

诗歌为桨

从青葱岁月驶向半百年华

袁银峰的创作之路始于高中时代。那时的他,在席慕蓉、徐志摩等一众大家的诗行里初次窥见文字的魅力。“喜欢读、反复读,有时候走在路上也会自言自语,仿佛是一种与生俱来的兴趣爱好。”尽管家境清贫、书籍匮乏,但文学的种子早已在他的心中生根发芽。

高中毕业后,袁银峰顺利录取南通师范学校(现南通师范高等专科学校),成为中文系的一名学生。入学后不久,他的处女作《鹰》发表在学校校报上。诗中那只“在孤独中傲视苍穹”的雄鹰,恰如那年心怀诗情与梦想的少年,渴望着有朝一日“仗剑走天涯”。

“对于我来讲,诗词就是我手中的‘宝剑’。”1993年毕业,袁银峰入职如东县长沙初中(现如东县洋口港实验初中)。当同龄人忙于职场打拼时,他选择了一条更纯粹的路——工作之余雷打不动地坚持读书、写诗——“我是一个挺‘轴’的人,只想追随心中的缪斯。”他笑道。

功夫不负有心人,袁银峰陆续推出一大批“相当抗打”的作品。《梦过一个影子》被中国现代文学馆“收入囊中”;《钟情于烟》在鲁迅文学院组织的征文比赛中拿下奖项;《乡村教师》登上诗歌界“顶流”刊物《诗刊》……2009年,第一部诗集《海量》正式出版,其中大多作品以家乡的大海为题材,滩涂养殖、海洋捕捞、渔民生活,那些艰辛的劳作和淳朴的笑容,都化为他笔下的动人诗篇。这部诗集荣获南通市政府文艺奖,成为他众多作品中一颗璀璨的星。

时间一晃来到2018年,袁银峰的创作之路迎来了转折。彼时,他正在筹备自己的海洋元素诗歌专场朗诵会,“为了给活动增色,我萌生了写一首主题歌曲的想法”。

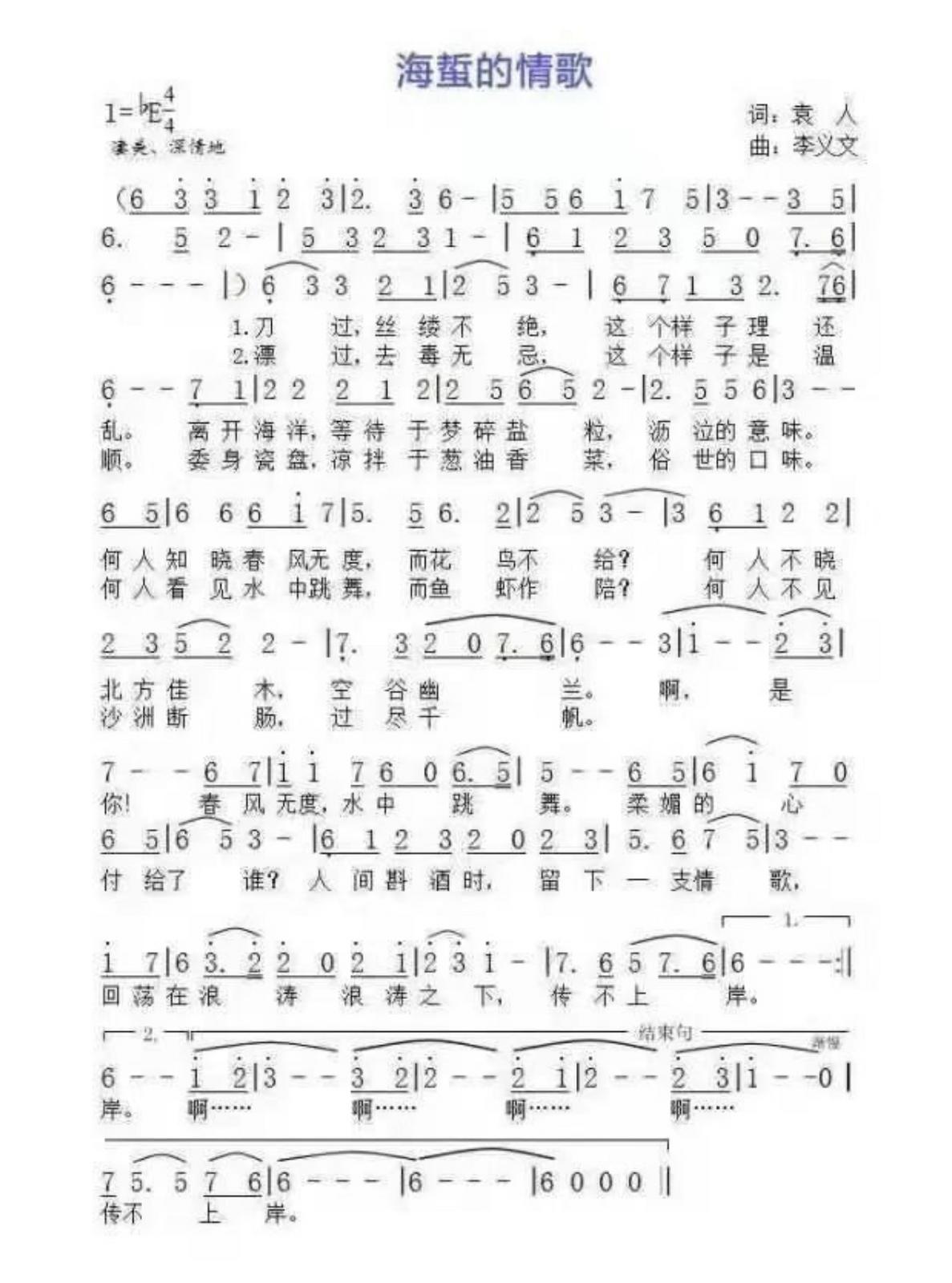

袁银峰联系到一位校友,对方帮忙争取了资金支持;又与陕西汉中的歌手周静合作,将诗意的语言谱写成动人的旋律。于是,第一首原创歌曲《海蜇的情歌》诞生了。

跨界为帆

让家乡在歌声中诗意绽放

“没想到,这次试水反响挺不错,很多人都觉得好听。”意外的收获让袁银峰深受鼓舞,自此,原本深耕诗词的他跨界玩起了音乐,开始为家乡写歌。

“诗是孤独的,是曲高和寡的,可以尽情抒发内心所思所想。歌却是相反的,要通俗易懂、朗朗上口,要考虑听众的接受程度。”为了让更多人在歌声中读懂大海、爱上如东,袁银峰从不同人群的视角切入,将传统文化巧妙融入流行音乐,让古老的传说焕发出新的生机。

以歌曲《跳马伕》为例。为了充分展现这项国家级非遗的力量与美,袁银峰查阅资料、观看演出,还特意前往开设跳马伕社团的丰利小学采风。别人写跳马伕,大多是浓墨重彩地描绘舞蹈的宏大场面;袁银峰却另辟蹊径,紧紧抓住了马铃和龙幡两个小元素,“我没有过多地科普跳马伕的动作,而是想象一个十几岁的孩子注意到了悦耳的马铃、漂亮的龙幡,从而切身感受到跳马伕的威严和壮观。”

在《我欠南黄海多少杯》中,主人公则变成了一个漂泊多年终于归乡的游子。歌词里,长沙镇的旧貌与洋口港的新颜交织,绘就一幅日新月异的时代画卷。“我生在海边、长在海边,对这片土地有很深的感情”,创作这首歌时,袁银峰文思如泉涌,再配上铿锵的旋律和豪迈的唱腔,让南黄海瞬间“活”了过来,宛若把酒言欢的老者,诉说着对故土的眷恋。

泥螺漫步、文蛤跳舞,浒零花鼓鼓点声声、栟茶古镇夜夜明灯……这座滨海小城里的平凡日常,都变成他笔下灵动的意象,在人们的口中传唱。由他创作的《抹香鲸》等歌曲荣获如东县政府文艺奖,《雪宦绣谱》《给你》《港城之夜》《南黄海之吻》等一大批歌曲登上了“学习强国”等省市级平台,总点击率突破数十万。

育人为舟

带领学生在文学海洋远航

袁银峰的创作从未离开过他挚爱的讲台。工作后不久,他在学校创办“港口之星”文学社团,将自己的艺术实践转化为生动的教学素材。

“写诗不需要面面俱到,一碗紫菜汤,也能成就一首好诗。”写完《紫菜物语》后,袁银峰在社团课上这样启发学生创作。“学校大多数学生来自渔民家庭,拥有海洋写作场域的独特优势。”在袁银峰的带领下,文学社走进养殖场、菜市场、村史馆,通过采风、访谈、体验等方式,大量读写含有海鲜、港口、渔民等元素的诗歌和作文。

参观完滨海渔村,学生管越的作文《文蛤第一村的小康之路》发表在了《关心下一代周报》上。“我可喜欢文学社活动了!”他说,“袁老师会带我们去实地参观感受,还手把手地教我们如何积累、如何写作,自然就‘下笔如有神’了!”和管越一样,社团不少学生的作品纷纷亮相《少年作家》《作文周刊》《初中生世界》等报刊,多篇次在省市县级征文比赛中获奖。袁银峰说,这样的经历激发了学生的写作和学习热情,也培养了他们的文化自信和对家乡的热爱。

此外,袁银峰还时常化身“音乐大咖”,在寒暑假期间走进街道社区,为家乡青少年带来美的启蒙。“吉他是忧郁的‘文艺青年’,为歌曲增添一抹忧伤;钢琴则是‘情感大师’,精准表达歌曲情感深度……”他的《海洋元素原创歌曲分享》主题系列讲座总是座无虚席。有孩子说,听袁老师讲歌曲的配器,就像在看神奇的魔术表演。

向海而生,为梦而歌。袁银峰坦言,多年创作并非一帆风顺,得益于政府部门的扶持和社会各界的赞助,他能在这条路上“一意孤行”。谈及未来,他洒脱道,要继续坚持这件有意思更有意义的事,“争取每年写三到五首新歌”。他还要带领更多学生走进家乡的文化宝库,让他们在文字与旋律中感受脚下这片土地的底蕴。