晨谒昭陵

黎明时分,九嵕山的轮廓在晨曦中苏醒。主峰如一雄狮匍匐在关中平原的薄雾中。位于山腰的玄宫,正是中国历史上第一座依山为陵的帝王陵寝——唐太宗李世民的昭陵之所在。

当年的栈道早已在不朽的时光中朽毁,唯余陡峭岩壁上的凿痕记录着当年能工巧匠悬吊百仞高空开凿墓道的惊险。关于这座墓的选址,就让人愿意写成话本,传说堪舆大师李绩选址时掷下的铜钱方孔竟精准接住了朝堂重臣魏征插入的发簪。这被发簪穿起钱币确定的位置最终成了唐太宗永恒的归宿。

陵园占地三十万亩,走一圈一百二十里,如此辽阔,彰显大唐帝国阔大、豁达、开放的性格——江山都是他家的,想占多大一块地,还不是一句话的事情。

标新立异的是,唐太宗并未独享此风水宝地,而是欢迎有功之臣和生前亲近死后陪葬于此。于是,一百九十余座陪葬墓如星斗散落山麓,大名鼎鼎、如雷贯耳的人物就有魏征、李靖、房玄龄、虞世南……这些缔造贞观盛世的灵魂,以永恒的拱卫姿态朝向唐太宗的主位。扇形展开的墓群不仅是地理布局,更是一座立体庙堂——逝者仍保持着生前的朝仪秩序,在黄土之下延续着帝国的秩序。

唐太宗无疑是聪明而智慧的,他以己为范,以君臣生死相依、宽怀厚谊的气度,令后世的朝臣誓死效忠李姓王朝,并以葬入昭陵为荣。因此,不管后来如何改朝换代,昭陵就成为历代帝王祭拜最多的陵墓。这些祭拜者除了仰慕唐太宗的文韬武略,还希望自己的王公大臣也能像魏征、房玄龄等人那样对自己忠心耿耿。不过,后边半句,哪个祭拜者都不会清晰明白地说出来。

玄武门遗址旁,残存的石雕战马仿佛仍在嘶鸣。昭陵六骏的名字于唐太宗而言,那是随口就可呼出的,于今天的我们,若不抄一遍,转背就忘记了:飒露紫、拳毛、白蹄乌、青骓、特勒骠、什伐赤。它们的肌肉在石头上绷紧,血管在青筋下搏动,唐太宗亲题的赞诗虽已漫漶,但战马冲锋的雷霆,仍撞击着观者的胸膛。

到了1914年,盗锯声割裂了昭陵六骏,飒露紫与拳毛从此漂泊费城博物馆。而今复制品归位,四匹真骏静立陕西博物馆,那些永不愈合的锯痕,是历史肌体上最深的伤疤,也是掠夺者的罪证。

据说围绕《兰亭序》最终归宿,唐太宗与王羲之的第七世孙智永和尚之间还发生过骗与被骗的历史公案。在我看来,假如这段传奇是真实的,那我认为,一个是知其愿意被骗而智取,另一个是知道留在自己手中终究传不下去而主动应承,一愿打,一愿挨,彼此心照不宣,求得默契,最终让“天下第一行书”《兰亭序》的真迹长眠于此。当石门永久封闭,流动千年的笔墨汇入帝王的永恒黑暗时,若未被盗墓贼盗走,待将来重见天日,以现代复制技术,是可以让普天下书法爱好者的心灵获得照耀、滋养和慰藉的。

这卷墨迹的隐匿恰似一则隐喻:真正的文明之光,永远不会被埋葬。今人对《兰亭序》真迹的期待和好奇之欲,远远超过对昭陵地下可能埋藏的金银珠宝的期待和好奇。

昭陵之“昭”,可释为圣文周达、昭德有功,即文治武功、帝王楷模的意思。

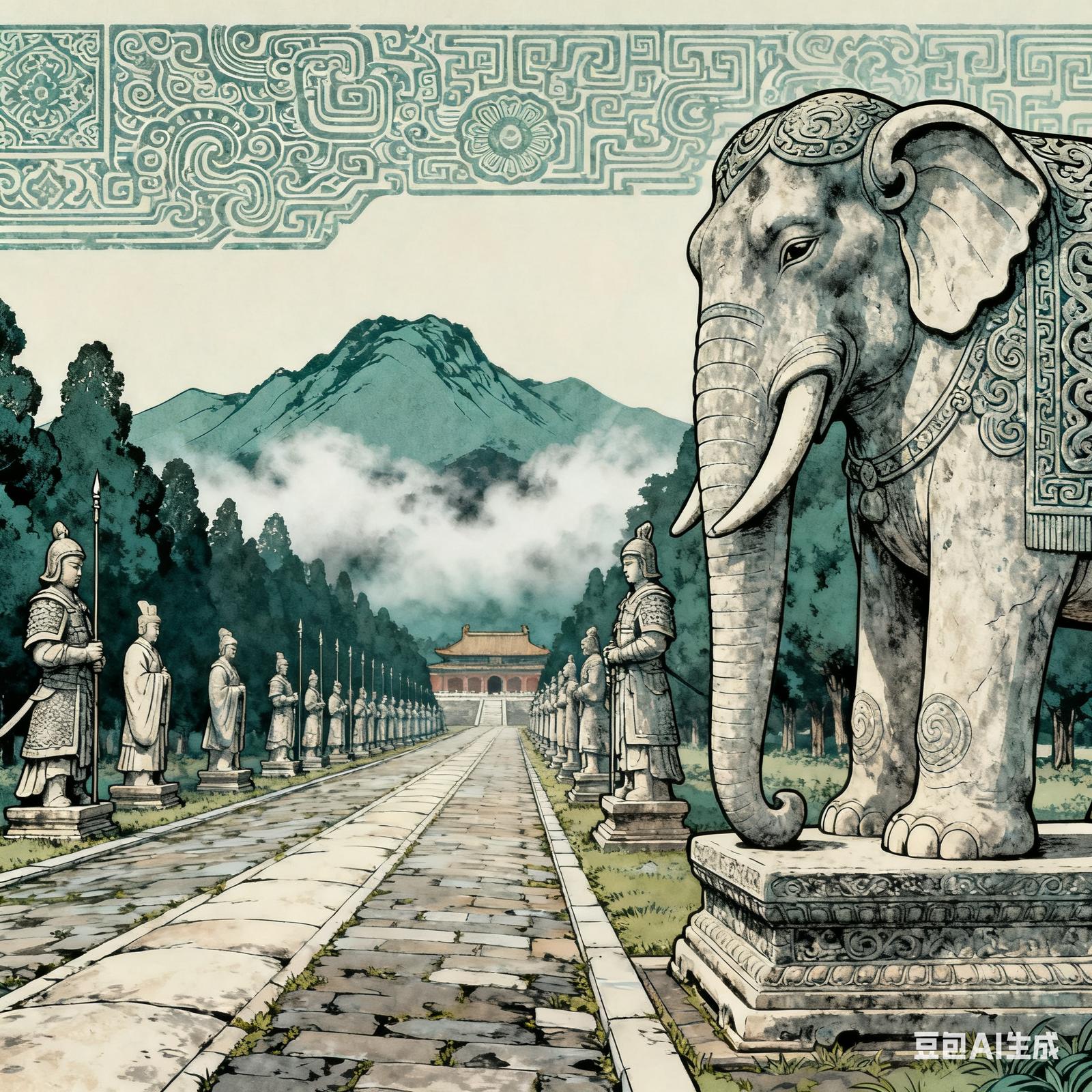

走在神道上,我想,我虽在此驻留的时间不长,但也算拜谒过了。在中国古代,不仅历代帝王前来祭拜昭陵,平民百姓也会来此祭拜。大唐官方规定,臣民若有冤屈,可前往昭陵哭诉。《唐诗纪事》中记载了李洞的诗句:“公道此时如不得,昭陵恸哭一生休。”后世那些怀才不遇的志士、贤人,每每追慕贞观年间的清明气象,常常遥望昭陵,以诗言志。宋代陆游在《遣怀》诗中写道:“积愤有时歌易水,孤忠无路哭昭陵。”字字泣血,道尽了一个末路忠臣的无奈与悲怆。

这座一草一木曾经谁人敢动,谁就有可能被发配充边的帝王寝陵,如今成了游人如织的景点。或许先人早已预见:最坚固的永恒恰是那人间烟火。