教育看见生命,唤醒美好

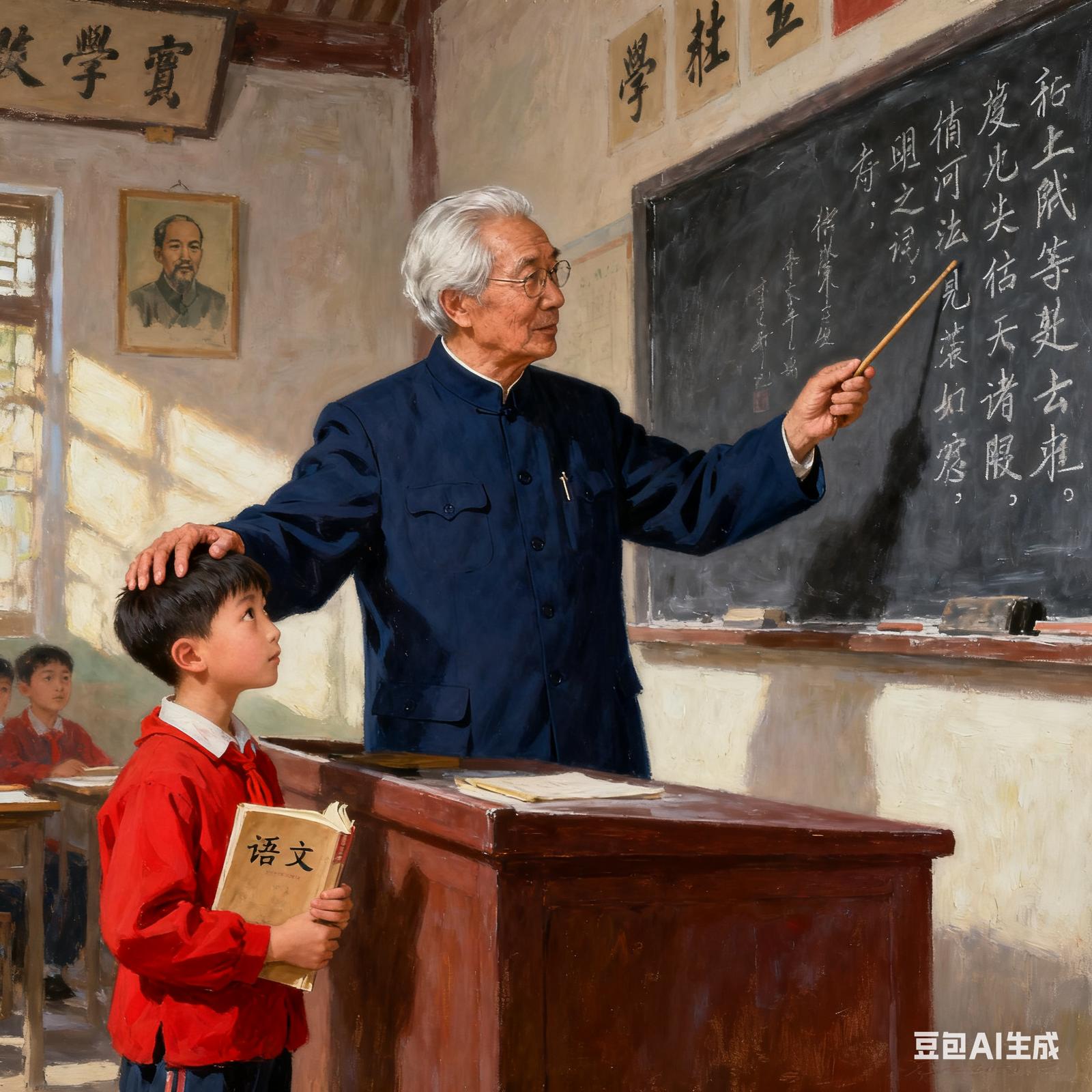

翻开马克思·范梅南的《教育的情调》,仿佛不是在进行一次阅读,而是在聆听一位充满智慧的长者用最温和而深刻的语言叩击我作为教育者的心灵。这本书没有提供任何可以照搬照抄的教育技巧,却以一种现象学的视角,将我引向教育的原点:教育是一种心对心的影响,是一种成年人对孩子生命成长的主动的、关怀的“意向”。它反复强调,教育的核心不在于我们做了什么,而在于我们以一种怎样的“情调”在场——是否敏感地感知到眼前这个孩子的独特存在,是否能用一种恰当的、充满教育意义的方式去回应他生命的呼唤。

范梅南认为,具备教育情调的核心是拥有“教育的眼光的感知”,即能从孩子的一个眼神、一次犹豫、一个动作中,“听”到他内心的需求。这种“看见”,超越了成绩和行为的表层,直抵孩子的精神世界。读到这里,我深感惭愧,也倍感鼓舞。我们常常在匆忙中给出“真棒”“很好”这样笼统而苍白的评价,这与其说是夸奖,不如说是一种教育上的怠惰。我们并未真正“看见”孩子,我们的回应自然也缺乏那种能触动心弦的“情调”。合上书页,一种强烈的愿望在我心中升起:我必须将这种理念转化为日常实践中可触摸的温暖。

正是基于对“看见”与“回应”的深刻理解,我决定在班级里发起一场名为“夸夸箱”的实践。我告诉孩子们,这个小小的纸箱是一个汇聚光芒的地方。每个人都可以是发现者,用文字记录下你看到的同学身上的闪光点——可能是一次耐心地讲解,一个默默地弯腰捡纸,也可能是一个灿烂的微笑或一次勇敢的提问。然而,起初孩子们的表现正如我所料,他们充满善意却不知如何表达,写下的多是“他人很好”之类模糊的话语。这时,我意识到,仅仅提供一个“箱子”还不够,更需要教会孩子们如何“看见”并“表达”。于是,我精心整理出“夸奖n式”,让它成为全班共享的“语言脚手架”。

我带着孩子们一起学习“夸奖n式”。我们赏析“比喻式”的生动:“你的思路像清澈的溪流,畅通无阻”;我们演练“细节放大式”的真诚:“我注意到,今天你一直侧耳倾听每个人的发言,这种尊重让我感动”;我们体会“期许鼓励式”的力量:“继续坚持下去,未来你一定能成为超级演说家!”这种引导并非要束缚孩子们的语言,而是教会他们如何将模糊的好感,转化为具体、真诚的看见,是范梅南所倡导的“培养一种对人性的敏感”的具体训练。

当“夸夸箱”遇见了“夸奖n式”,奇妙的化学反应发生了。每周五开启箱子的时刻,成为班级里最富情感温度的仪式。被朗读到的夸奖信不再是简单的表扬,而是一面面镜子,让孩子们从他人的视角,照见自己未曾察觉的美好与价值。

我见证了一个平时沉默内向的小女孩在听到同学夸奖她“像一只安静的蝴蝶,每次舞蹈练习都无比认真”后,眼角闪动的泪光和此后逐渐绽放的自信。我也看到,当有同学夸奖“小A在篮球赛摔倒后立刻爬起来继续拼搏,真有毅力”时,一种关注努力过程、赞美坚毅品格的积极的班级文化正在悄然形成。

这个过程完美印证了范梅南的思想:教育的情调存在于“关系”之中。“夸夸箱”和“夸奖n式”共同构建了一个积极的关系场域。在这里,孩子们不仅是接受者,更是给予者。他们在学习如何“看见”他人、如何表达关怀的同时,也从中获得了巨大的自我认同感和价值感。教育不再是单向的灌输,而是成了生命与生命之间的相互滋养与照亮。

《教育的情调》告诉我,教育是一门需要不断反思的实践学。而“夸夸箱”的实践则让我真切地触摸到了这种情调的脉搏。它让我明白,真正的教育智慧就蕴藏在这些日常的、细微的互动之中。当我们用心去“看见”每一个独特的生命,并赋予我们的回应以恰当而美好的“情调”时,教育便真正发生了。这条路很长,但幸运的是,我已经带着范梅南给予的这盏灯,和孩子们一起,走在了一条充满温暖与光亮的道路上。