“一根线”牵动文体旅融合,如东以“赛事出彩”谋求“城市出圈”

长龙劲舞的“蜈蚣”、霸气十足的“哪吒”、活灵活现的“章鱼”……10月17,中国·如东第二十四届风筝会暨2025年全国风筝邀请赛在如东小洋口风筝放飞场盛大开幕。当日,漫天飞舞的风筝吸引了不少本地市民和外地游客前来观赛。“老远就看到好多风筝,走近了更是震撼!”入住在附近温泉酒店的苏州游客王琳惊叹不已。

作为“中国风筝之乡”,如东风筝会迄今已持续举办24届。这场历久弥新的秋日盛会,已不仅是五湖四海风筝爱好者们以鸢会友的重要平台,更成为展示如东城市形象与魅力的关键窗口。多年来,如东通过“赛事出彩”谋求“城市出圈”,借助“风筝”等赛事媒介,加速推动文体旅融合,致力将特色文化IP打造成为激活文旅市场、撬动旅游消费、助力区域发展的可持续增长极。

办好一场赛,提升城市发展潜力

风筝赛事作为如东的品牌赛事,至今已有30多年历史,本届风筝会包含全国风筝邀请赛和江苏省风筝精英赛,其中,全国风筝邀请赛设13个竞赛项目,江苏省风筝精英赛设10个竞赛项目,两场赛事同时进行,共吸引了来自全国各地的36支风筝代表队、400多人前来参加。

“既有传统手工风筝,也有主题各异的现代软体风筝和运动风筝,传统与现代相互交融,真正实现了‘万物皆可上天’!”江苏省风筝精英赛总裁判长汤志良已先后参与十多届如东风筝会,从最初的参赛者到如今的评判者,他见证了如东风筝会从单一的传统样式向多元创新形态的转变,也深刻感受到如东蓬勃向上的城市活力。“如东风筝会确实越办越好、越办越精彩。单论小洋口放飞场的基础条件,在省内就是数一数二的,而且今年的草坪还铺上了软草,踩上去特别舒服,选手们跑动起来也更自如了。”

“我是第一次来如东参加比赛,感觉如东的场地特别好,主办方也很重视活动体验。”来自沈阳的盛京海有风筝队领队刘勇兵笑着说,队员们提前六天就到了,主办方热情周到的安排,让大家在紧张备赛之余感受到了家一般的温暖。“这次参赛不仅是技术的交流,更是一次难忘的文化体验,以后有机会我们肯定还会再来!”

如东拥有86公里的黄金海岸线,独特的自然条件、广袤的滩涂和适宜的风力资源为放风筝提供了很好的条件。近年来,如东积极发挥海洋旅游资源优势,探索“体育+海洋”互动新模式,做深“体育+”文章,先后举办了长三角运动休闲体验季、“奔跑吧·少年”青少年健步走、滩涂足球、排球、骑行、帆船等多项赛事,获评国家体育总局“2022中国体育旅游精品项目”“江苏省体育旅游融合发展示范基地”等奖项,如东小洋口获评2025中国体育旅游精品景区。

牵好一根线,推动文体旅深融合

如今,以“风筝”为代表的体育赛事已超越文化符号的意义,正成为联结起滨海资源、全民健身与消费市场的重要纽带,加速转化为文旅融合的独特磁场,吸引越来越多的游客来感受如东的滨海风情与运动活力。

上午9时许,小洋口风筝放飞场上空,数百只形态各异的风筝迎风竞艳,有威风凛凛的“齐天大圣”遨游天际,有憨态可掬的卡通形象轻盈飘荡,更有组合列队的运动风筝上下翻飞、纵情起舞。

“前两天从网上看到风筝会的消息,就计划着带家人来玩一玩,特别是小外孙,让他感受下热闹的氛围,现场看见满天各式各样的风筝,尤其是特技风筝的表演,叹为观止,真是不虚此行。”家住如东县城的王勇带着老伴儿和女儿小外孙驱车来到比赛现场,被漫天的风筝深深吸引。

不远处,来自海安的李芮兰奶奶正举着手机实时记录即将“起飞”的滚动龙风筝,她笑着说:“早就听说如东每年会举办风筝会,这次特意和朋友一起来打卡,等下看完比赛,我们还准备去渔港旁边的饭馆尝尝如东本港海鲜,也不枉开车来一趟。”这场以风筝为媒的盛会,不仅让游客近距离感受了风筝运动的独特意趣,更依托赛事引流效应,将城市特色与赛事活动深度融合,为体旅文商协同发展注入新动能。

“近年来,如东以打造‘长三角独具魅力的滨海文旅目的地’为目标,大力推进文体旅商融合发展,顺利承办全国风筝邀请赛、江苏省青少年足球锦标赛等高水平赛事,成功策划海鲜嘉年华、燕京啤酒节等品牌活动,打响了‘人间鲜境如日东升’(鲜天下最如东)的金字招牌。”如东县委常委、宣传部部长、统战部部长吴海军介绍,未来,如东还将持续以赛事为契机,深入挖掘滨海资源,开发更多创新产品和新兴业态,实现体育“流量”有效转化为经济“增量”。

深耕一片天,创新文化传承方式

临近10点,随着海边风力渐长,临海的天空上响起一连串清脆的哨声,仔细望去,几只造型别致的板鹞风筝正随风起舞,它们在云端奏响雄浑的“空中交响乐”,仿佛在向秋日献礼。

如东“板鹞”风筝在全国来说可当“一绝”,带响的风筝从宋朝开始保留至今,之所以生生不息,还得益于深植于如东的独特自然禀赋与人文积淀。《如东县志》这样记载:“自草虫、鱼鸟、舟船至于仙佛,无巧不备,大者数丈,软翅者一排九雁、十三雁。春天竞放,他邑所无。”

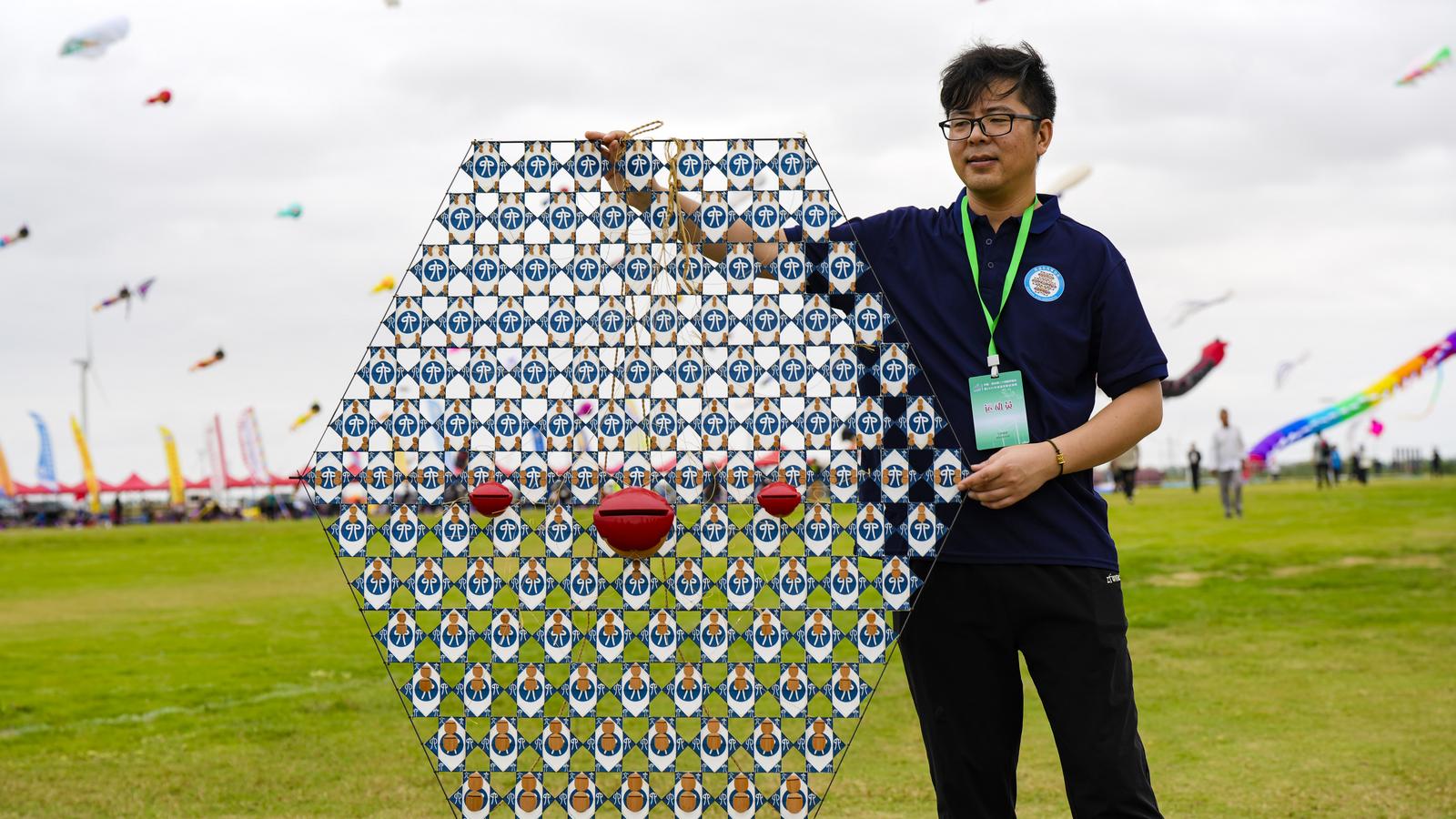

“板鹞风筝最具特色的是精心设计的哨口装置,让声音可传至数里之外,形成独特的‘天籁之音’,此次我们带来的‘127串联’风筝由127个小六角组成,图案主要是采用我们南通的蓝印花布纹样,让两种非遗完美融合。”如东风筝协会副主席刘剑锋同时也是如东板鹞风筝传承人,他告诉记者,中国风筝素有“南鹞北鸢”之说,南通的板鹞风筝是南派风筝的代表,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。如东“板鹞”作为南通板鹞风筝的重要组成部分,近年来在传承与发展中焕发出了新的活力与生命力。

“我们在传承古法技艺的基础上不断创新,像骨架,我们现在可以采用碳纤维材料,不仅硬还轻;通过AI生成画面,让千年技艺融入现代科技元素,同时,哨口还能通过3D打印做成塑料的哨口,更经济实惠。”刘剑锋说,制作一个传统板鹞风筝,往往需要上百道工序,花费数月甚至半年以上的时间,而融入现代材料与技术后,不仅缩短了制作周期,还提升了风筝的放飞性能与耐用性。这些创新尝试让古老的板鹞风筝在保持文化底蕴的同时,更能适应现代赛事的需求和年轻群体的审美,真正实现了“老树发新芽”。