王桐港:流淌六百年的水利记忆

南通濒江临海,拥有众多以“港”为名的地理标识。在南通,“港”不仅指港口、港湾,更多是江河支流的代称。以原四安镇为例,曲曲港、毛通港、王桐港及头总港、六总港、八总港等河道星罗棋布,其中,横贯四安东乡的重要水道王桐港,承载了六百年的水利传奇与人文记忆。

一、来自宗谱的水利先驱

王桐港,又称王通港,原西起流经四安镇区的古运盐河(西大河,后裁弯取直并拓宽为今兴石河),东至亭石河(昔称“金石河”“东大河”,原为古运盐河)二总渡。西段现为徐家桥、戚家桥两村界河,长2.23公里,东段长度不详。关于其得名,地方史料不见记载,当地百姓也无人知晓,直至找到《王氏宗谱》,才揭开了这个谜底。

据清同治十年(1871)王沇源纂修《王氏宗谱》卷一“源流”载,其祖上先后居山东、汴(河南开封简称)东等地,于“宋靖康间徙居苏州”,其十九世祖“国宝公于前明永乐间(按:即1403—1424年)迁于南通州之石港场”(一说为永乐元年),定居于陈家酒店东,后裔逐渐分布于坝港桥、徐家桥、王家桥等地。由此可见,当年至少在陈家酒店以东、以北一带曾属石港场辖区。

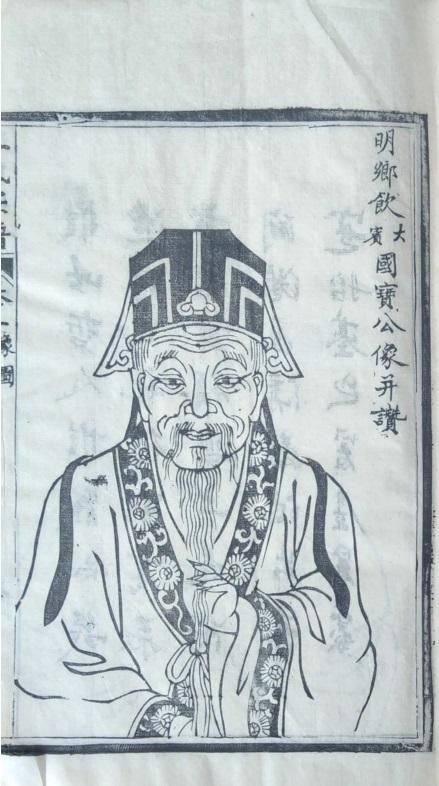

宗谱“世系”中的“通郡宗图”显示,王桐为迁通始祖,“由苏迁通,剏(按:同“创”)开大港,颇益灶地。里人因名其港,曰‘王桐港’,又曰‘王通港’。举乡饮宾。”卷二“像赞”谓为“明乡饮大宾”。据记载,“乡饮宾”是朝廷规定的地方礼仪制度,各州县每年都要举行乡饮酒礼,邀请年高德劭的士绅参加,其中年岁最大的一位坐首席,称大宾或耆宾,次者为介宾,其他为众宾。所举者姓名籍贯要造册上报礼部,称为乡饮大宾或乡饮耆宾。

王桐身为北宋名相王旦(957—1017)之后,谱载其“原名贤,字国宝”,且“有传”,但四卷本《王氏宗谱》独缺包括“家训”“传”等内容的传三,实为憾事。

河流的命名有多种方式:有以其特征、形态、方位命名;也有出于对做出利国利民重要业绩人物的热爱,用他们的姓名命名;还有以其形成的时间先后来命名等。而王桐港的命名显然属于以人物功绩命名的典型。当年,七总大路为“民地”与“灶地”之分界,其东部尤其是灶地、荡田一带,地势低洼,逢雨积水,以致百姓田禾绝收,民生维艰。王桐于是率众开挖河道,既缓解了涝灾,又便利灌溉。当地百姓感念其兴利除害,造福地方,遂以其姓名命名河道。王桐逝后,亦葬于王桐(通)港边,与他亲手开创的水道相伴永远。

“维此哲人,惟能知几。遭时之乱,振翮高飞。载瞻载顾,乐土是附。辟港通沟,熬波出素。寔始基之,爰爰处。”王桐像赞用词典雅简洁,除赞其以独到眼光,经慎重考量迁居于此,还以“辟港通沟,熬波出素”记述其开创性功绩,对他奠定安居乐业之基予以赞颂,塑造了一位令人敬仰的开拓者形象。

二、跨越世纪的治水接力

自明永乐至清末,王桐港因河岸坍塌、河道淤积,曾屡经整治,但由于史料所限而不见记载。及至清末民国,“四安市与石港接壤之十五总灶田,纵横约七里,地颇低洼,大雨即成泽国”,治水需求迫在眉睫。

四安士绅、公益人士徐继宸(字子云,1931年任中国红十字南通分会第二任会长)首挑重担:宣统年间,由其“发起浚港之议,赞成者四十余人,禀请农会详州示谕在案,旋因场署延搁,致兴工未经告竣旋即中止”。1915年夏,因又发“大水,业佃交困,苦不堪言”,徐继宸再次邀集讨议,自1916年4月起在四安镇区至“王通港一带开始测勘开浚”。至4月20日,“王通港向东有奉谕之王君鉴清、刘君大余开成四分之三”。为保障施工顺利,徐继宸自掏腰包,对“暂居公路之贫民及厝公路之柩解囊津贴……并措办渡船三只,以备暂时交通”。1917年春,徐继宸又发起并完成了东段开浚工程,“将王通港东达运河(即金石河),与田畴、交通均占利益”。是年6月即有报道云“农民小秧需水悉赖此工程,无不啧啧称便”。

张謇也曾主持疏浚王通港。他积极“贯彻南通水利以人胜天之初旨”,为南通水利奔走呼号,筹集资金,建筑涵闸,开浚港河。据其1921年8月所撰《南通水利已办工程及未来之计划》,在他的“已办港河工程”中,就有“民国六、七两年一再开浚四安区之王通港”。史料显示,当年疏浚王通港系由“徐继宸诸君逐日督工,异常辛苦”。另据张謇记载,除了主持疏浚王通港外,他还用银一万四千余元新建了骑岸镇闸,旨在“引西亭、四安、石港、骑岸四区之水”,多管齐下,破解四安东乡等地的旱涝难题。

然而,治理之路并非坦途。因1918年春兴工之河“仅开深三四五尺不等,无济于事”,次年仲秋,又“经徐桂林、王秉国、王达璋、王达荣、徐继宸等具禀七场水利局商借款项,承担清偿责任,由王通港向东开至运河”,进一步强化河道功能。

1937年1月,南通县建设局征工浚河,全县浚治河道十余条,王通港位列其中。四安区随即开浚,待浚河工事完毕后,县长洪声、建设局局长彭禹谟等亲往验收。

当地河道虽屡有整治,但“大雨大灾,小雨小灾,不雨旱灾”的局面并未得到根本改变。直到新中国成立后,随着水利事业的系统性发展,王桐港才彻底摆脱了“因河道不通,水旱成灾”的历史宿命。

三、河流承载的时代印记

据1916年四安董事办事处函件云:“王通港向东三、四总所开之港可行十余石小船,徐家桥向东七、八总所开之港小船通行,三总庙向东二、三总所开之港现开四分之三,而深浅不一,船不通行”。可见当年该港水利与水运地位举足轻重。

又据《南通八年以来大事表》载,民国七年(1918)曾“开浚干河王通港河、五山河”。干河是指主干河流,通常指的是主要的水流通道。由“干河”一词亦足见其地位之重要。

悠悠王桐港,六百载清波荡漾。它像一位静默的时光见证者,冷眼旁观朝代更迭的风云变幻,温情注视乡野间的烟火日常。岁月流转中,无数故事悄然沉淀,化作这条河流的动人记忆。

1915年11月,在张謇倡导下,南通县水利大会在与众堂召开,公举张詧为会长,于香谷为副会长,而王桐后人王聘时(10年后任职于县议会)则被举为评议员。王聘时承祖先之志,参与水利,造福百姓,亦堪称佳话。

1943年“清乡”时期,我方保长王铭山父子在王桐港边的自家作坊印门神时,遭日军杀害。

也是在王桐港南岸,抗日游击队曾设伏于一座隑山坟,人称姜脚侯(跛脚)的神枪手姜春林,一人击毙数名日军,至今仍在耆老们的口中传颂。

王桐港的水土滋养了沿岸乡民,也孕育了军事学院教授、火控指挥研究专家王锡仁等众多才俊。而农学专家王槱升、名医王杏翘、医学教授王焕妞、文学教授王跃平、服务地方教育的王焕彪(著名画家徐累、启东市原市委书记徐锋之祖母)以及南京市政协主席王立平、通州区副区长王瑜彬等王桐后裔,皆为王桐或这条河流的荣耀注脚。

四安籍名校长、正高级教师马建在《午后的静谧》一文中回忆与李吉林老师采风时,曾记起儿时与伙伴撑生产队水泥船至王桐港桥的场景:“啾啾的鸟鸣,不成调的号子”,勾勒出一代人的童年记忆。而在更多老人的心中,童年的片片帆影与此后撑船售卖棉花、运送公粮、采办农资的岁月,是与王桐港绑定的永恒乡愁。

如今,王桐港的河道走向基本保持原貌,仅最西端连接兴石河的百余米河段被公路与建筑截断。随着内河运输与农村水利功能的衰退,王桐港已渐渐沉寂,坍塌的河岸、疯长的水生植物让这条古河不复往昔模样。尽管岁月冲淡了记忆,甚至也没人知道其由来,但这条在通州腹地流淌六百年的河道,连同王桐当年开港治水的义举,已成为永不磨灭的水利文化印记,值得被后世铭记。