(抗战记忆)铁血岁月里的生命回响

如皋城一处老式居民楼的阳台上,89岁的张玉兰戴着花镜,正踮着脚从樟木箱底翻出一沓泛黄的证件。“这是老鞠的宝贝。”她轻轻抚过一本边角卷翘的功劳证,封皮上的红布已褪成淡粉,“他说这是用血肉换来的,要传给子孙。”

张玉兰的指尖停在一张泛黄的合影上:十七八岁的青年穿着洗得发白的灰布军装,腰间别着枚木柄手榴弹,眉眼里带着股子少年人的倔强——那是1943年的鞠长裕,新四军一师直属军区救护队的一名战士。后来跟着粟裕、陶勇将士们打了大半个中国的老兵。

柴窝学堂与十四岁的通信员

1937年深秋的如皋夏堡,11岁的鞠长裕蹲在水边的柴窝里,透过干枯的荻草缝隙望向对岸——日本兵的刺刀在夕阳下闪着冷光,把邻村王大爷家的茅草房顶挑出了火。

“那时候天天躲,连上私塾都是躲在柴窝里上的。”张玉兰翻出一本泛黄的笔记本,里面是她当年整理的鞠长裕的口述记录,“如皋、海安、泰兴,到处是炮楼,鬼子三天两头下来‘清乡’,见了鸡就抓,见了房子就烧。”

1940年的麦收时节,14岁的鞠长裕在玉米地里被表哥拽住了胳膊。表哥是当地游击队队长,黑布缠着头,手里攥着一卷用油纸包好的纸条:“敢不敢送个东西?”少年鞠长裕说:“敢!”

第一次送情报是在暴雨夜,他赤着脚踩在泥泞里,把纸条藏在竹筒里塞进裤裆。路过伪军据点时,探照灯扫过来的瞬间,他猛地扎进路边的水洼,屏住呼吸看着光柱在头顶晃过,直到浑身冻得发麻才敢浮出水面。后来他成了游击队的“活交通”,凭着个子小、记性好,总能把情报藏在草帽夹层、鞋底暗袋里,甚至嚼在嘴里。

1942年春,海安迮家庄的新四军联络点来了个穿灰布军装的干部。16岁的鞠长裕听见里屋传来“打倒日本帝国主义”的低呼,扔下碾槽就冲了进去。“我要当兵。”他胸脯挺得老高,干部笑了:“你这身子骨,先当救护员吧。”

可他偏要扛枪。夜里偷偷摸进部队的武器库,抱起一支比他还高的步枪,却因后坐力摔在地。这一幕被粟裕撞见了,蹲下来问他:“知道枪是用来打什么的吗?”少年抹了把脸:“打鬼子!”粟裕大笑,把自己的望远镜塞给他:“先学会看路,再学会打枪。”

黄土地上的第一缕血

1943年泰兴的古溪秋夜,鞠长裕跟着部队摸到公路边的树林里,手指抠着潮湿的泥土,听见远处传来马蹄声——古溪据点的日伪军又出来扫荡了。

“打!”伴随着指挥员的吼声,鞠长裕身边的小战士陈俊如举着刺刀冲出去。陈俊如比他大两岁,说打完鬼子要回家娶媳妇。可一颗子弹穿透了陈俊如的胸膛,少年重重摔在地上。

“他冲过去想把人拖回来,被班长按住了。”张玉兰的声音低了下去,“那是他第一次见人死在面前,夜里抱着救护包哭,说早知道多给陈俊如缠几层绷带。”可班长告诉他:“战场上,活着的人要替死人接着打。”

海安战斗打响时,鞠长裕已经是卫生员兼战斗员了。部队要拔掉河西的鬼子碉堡,炮手田虎在民房的西墙上凿了个洞,把炮口伸出去。“轰”地一声,炮弹刚飞出去,土墙就塌了——他们暴露在鬼子的火力网下。

“田虎抓起机枪就冲,喊着跟我上。”张玉兰翻到笔记本里的战斗记录,字迹因为激动有些潦草,“鞠长裕说,那时候根本顾不上怕,只看见田虎的背影在弹雨里晃,像一面不倒的旗。”一颗子弹穿过鞠长裕的右小腿,带出两道血箭,他咬着牙把一个头部受伤的战友拖到柴火垛后,撕开自己的绑腿当绷带,血顺着裤管滴在地上,一点也不觉得害怕。

战后清点人数,田虎胸前的衣襟被打穿了三个洞,后来被记了一等功。鞠长裕看着自己腿上的伤疤,忽然懂了班长的话——每个伤口都是一枚勋章,刻着谁活了下来,谁永远留在了战场。

游击路上的月光与血痕

1944年的苏中平原,粟裕的“游击战法”像一把灵活的刀,在鬼子的封锁线里穿梭。鞠长裕跟着部队白天藏在青纱帐,夜里就出发,三天两回一晚上要跑百十里地,鞋磨破了就光着脚,脚底板结了层硬茧。

1945年春天,部队要穿过鲁西南的封锁线。渡黄河那天,上游的激流像脱缰野马。鞠长裕被浪头冲倒,正在下沉的瞬间,右手碰到了一根柴棒,他挣扎着上了岸。后面有敌追,前面有敌阻,上面有敌机轰炸。不会水的女兵、驮着弹药的马都被激流卷走了,包括他的班长。有五万人渡黄河,最后上岸的仅剩两万人了。

一天晚上,鞠长裕又吐又泻,每走一步都像踩着刀尖。他真想躺在路边,像那些牺牲的战友一样睡过去,可耳边总响起班长的声音:“跟上!别掉队!”他咬着牙跟上队伍,直到天边泛起鱼肚白,才发现自己的裤腿冻成了冰壳,里面结着暗红的血痂。

从抗战到解放:未凉的热血

1945年8月15日,部队正在攻打如皋县城,忽然有人喊“鬼子投降了”。鞠长裕愣在战壕里,看着身边的战友们扔掉枪欢呼,有人哭,有人笑,有人抱着彼此转圈。他摸了摸自己腿上的伤疤,忽然想起陈俊如——那个想娶媳妇的少年,终究没能等到这一天。

“他说那时候才懂什么叫尸横遍野。”张玉兰的手指划过笔记本上的字迹,“到处是血,染红了河水,染红了石头,连风里都带着铁锈味。”

新中国成立后,鞠长裕还未转业到地方,是部队医务室的室长,可总爱对着地图发呆,手指划过那些熟悉的地名:海安、李堡、丁堰……他常说:“我能活着,是替那些弟兄们活的。”

1990年的一天,鞠长裕带着大孙子去烈士陵园,在无名烈士碑前站了很久。孙子问:“爷爷,他们叫什么名字呀?”他摸了摸孙子的头,说:“他们都叫英雄。”

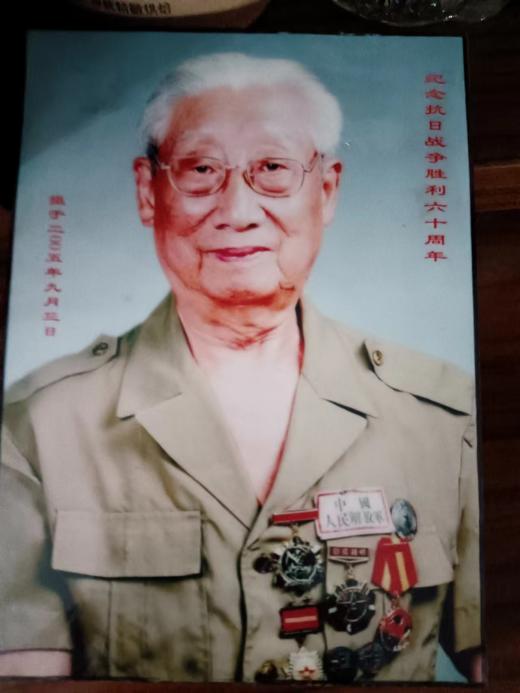

2017年深秋,93岁的鞠长裕躺在病床上,手里还攥着那枚一等功奖章。

如今,张玉兰住在老房子里,每天擦净那些老物件:泛黄的功劳证、带弹孔的旧军装、刻着“渡江胜利”的搪瓷杯。阳光透过窗户,在墙上投下斑驳的影子,像极了当年战场上摇晃的火把。