天祚留证:南通筑城由此肇始

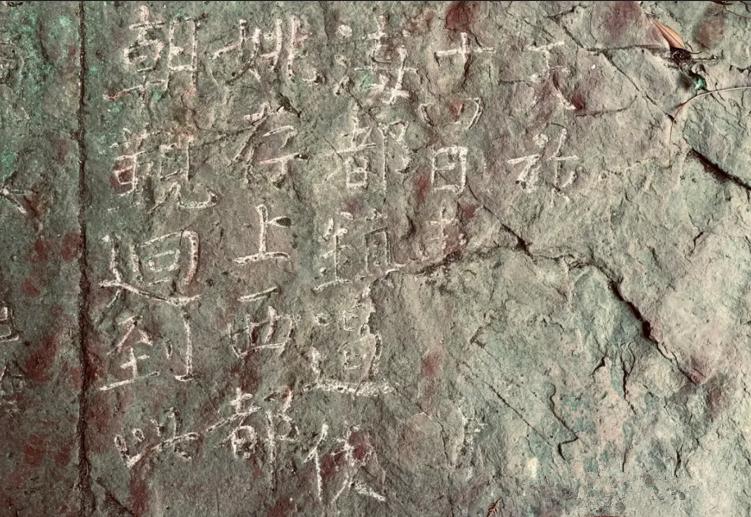

“天祚”石刻 摄影:陆路 ↑

今人皆知通州(今南通)肇始于后周显德五年(958),然其建城之前乡治情形、筑城始末,则多知之不详。

岂止于此!自汉至南北朝,海陵之东,陆续有胡豆洲、东洲、布洲浮出沧海,至初唐,复有西沙、东沙(崇明岛前身)涌现。料洲上人多以农渔、伐芦、煮盐为业。然而,其间数百载,今人回望,竟如史前文明杳不可寻,多少人间悲欢、爱恨情仇,尽化云烟。尤可叹者,晚唐之前,竟未有军政守臣见于史籍,何况黎民百姓!

学界多以为,宋前南通史迹渺茫,难寻其详。

然而,在狼山北麓,斑驳岩坡之上留着一段文字,因岁月久远,山石剥蚀,有几字已风化不存,然参诸史籍,犹可辨其大略:“天祚三年□月十四日东洲静海都镇遏使姚存上西都朝觐回到此”。

这27字,恰似沧海遗珠,欲诉这江海岛洲千年往事。

“天祚三年”为公元937年,正是南吴倾覆、南唐肇建之时。是岁,权臣徐知诰(后改名李昪)废吴主杨溥,先立国号大齐,旋改昇元,再改国号为唐,史称南唐,定都金陵(今江苏南京)。南唐三主,徐知诰虽为开国之君,及其子李璟抑或有所建树,然世事流转,俱已没入历史长河,人莫能记。惟徐知诰之孙、南唐后主李煜,本无意皇权,其《虞美人》《浪淘沙》诸作,文采风流,锦绣词章辉耀千古!

“东洲”“静海”,前者为海门古称,初唐涨淤成陆,后者为古时胡豆洲所在,今南通崇川境域。两地向为海陵管辖,然几百年间,治者守臣姓氏,未发现有史料记载。

“东洲镇遏使”最早出现于南宋《通州志》。此志早已散佚,幸有其后王象之编纂《舆地记胜》引述所记,使得今人得以约略窥见其时端倪:“海陵之东有二洲,唐末割据,存制居之,为东洲镇遏使……”

直至20世纪70年代初,南通县陈桥乡掘得《唐东海徐夫人墓志铭》,记录姚氏家族“镇东陲江海”事迹。其后二十年,南通市东郊新桥四村又出土一方墓志,即《姚锷墓志》(全称为“唐故静海指挥部知兵马使兼监察御史冯翊姚公墓志”),记载姚锷并姚氏家族于此发迹之事,其中提到姚存制曾任“东洲都镇使”“检校户部尚书”。

“户部尚书”者,为唐五代时部级官员之一,权位约同现时财政部部长兼国土资源部长。然前缀“检校”,则表明此为荣衔,虽不掌实职,然终有京官之尊。足见彼时东洲财赋之盛。

今观诸多论及姚氏之文,皆将姚氏解为姚存、姚制兄弟,此实为误读。盖因对石刻、史籍、墓志表达之谬解所致。“存制”易解。方志行文尚简,省姓而称,为古人笔法常态。然则狼山石刻独作“姚存”,便以为另有“姚制”其人。此大谬也!狼山石刻缺“制”字,个中缘由实为古时避讳之故!昔时帝王名讳,举国同避。徐知诰之“知”与姚存制之“制”同音,姚须避“制”之讳。至昇元三年(939),徐知诰自谓李唐后人,更名李昪。皇帝既已易名,旧讳自除。故姚锷墓志(945年镌)得复全名。然置碑者遵循惯例,于“制”字末笔特作缺笔,留作印记。

由此,石刻、史籍、墓志,三证互勘,遥相呼应,遂使唐五代江海遗事,历历可考。

天祚三年(937),海门静海都镇遏使姚存制为表赤诚,亲率子弟,西赴金陵,朝觐新帝徐知诰。想是其登基伊始,龙心甚悦,温言嘉勉。姚氏归途,春风得意,便想着该留下些什么,过狼山时便命人刻下以上文字。

立于狼山题名坡,抚此千年留痕,嶙峋石纹间,恍见彼时姚氏子弟喜形于色、志得意满之状。此字为谁所书,已不可知。从刻工论,虽为恭楷,然刻痕稍浮,深浅参差,显系即兴镌就。

唐末藩镇割据,天复二年(902),姚存制始领东洲,至天祚三年(937)朝觐新帝归,未几卒,经营东洲、静海凡三十五载。南宋王象之《舆地纪胜》卷四十引《通州志》云:“制卒,子廷珪代之,为东洲静海军使。廷珪犹子彦洪为静海都镇遏使,修城池官廨,号静海都镇,今城是也”。直至后周显德五年(958),殿前都虞候慕容延钊大破南唐兵于东洲,淮南遂陷。姚氏一族治静海东洲绵延五十春秋。

按《后梁书》《资治通鉴》所载,姚存制治下前期,吴国与吴越国曾三争东洲:开平二年(908)兵锋初试,乾化三年(913)烽烟再起,至贞明五年(919)鏖战尤烈。虽未提及姚存制参战之事,然其子廷珪时任东洲静海军使,在末战中被吴越水师所掳。不久,吴国遣使赴杭(吴越国首都),两国息兵通好。其后二十年,江海无战事。

姚存制身居东洲之地,然慧眼独具,早窥狼山形胜之要!遂趁吴越交好良机,向西拓展,营建静海。

南通千年城郭之基,实肇端于此!

天祚三年(937),姚存制率众西去金陵时,或因呈献静海筑城方略,得新帝肯定,其职衔即由“东洲都镇使”擢为“东洲静海都镇遏使”。姚存制之后,“西拓”大业未辍。接棒者静海都镇遏使姚彦洪(姚廷珪之侄),“更移雄镇,开拓狼峰”(《姚锷墓志》语),至公元943年“静海都镇”(今崇川旧城区)雏形初现,东洲、静海“行政中心”遂迁于此。《舆地纪胜》引《通州志》载,姚彦洪建静海都镇,修葺城郭,“设东洲为丰乐镇,布洲为大安镇,西沙为崇明镇,狼山西为狼山镇”。此亦为“崇明”之名最早见于信史之中。

后周在此置静海军,不久改通州,辖静海、海门两县。宋、元改为崇州,后又称通州。清雍正二年升直隶州,始称南通州。

“静海都镇,今城是也”。南宋绍定二年(1229),王象之纂《舆地纪胜》发此感慨之时,“今城”已历二百七十寒暑。犹忆十数年前履新崇川,立于静海城池古地濠河之畔,偕诸位同道筹谋旧城治水。但见濠水悠悠如故,而“今城”已阅千年沧桑……