诸葛实裕国药店

国药一般指中药,旧称国药,以与西药区别,并显示其特殊地位。它与中医一样,是几千年传承的国粹。解放前和解放后一段时间,中医是私人行医,只看病不卖药,收入靠诊金。中医进入医院后也基本如此,中药在国药店里出售,医药分开。二十世纪五六十年代后国药店改称中药店。诸葛实裕是如城最大的国药店,在苏北地区也小有名气,始建于明朝末年,20世纪90年代旧城改造被拆,从此不复存在。

我记得诸葛实裕是1958年,那时刚刚公私合营,但名称、设置依旧,还是传统的经营方式。我父亲是店里的老药工。那时我上小学,放学后的时间就在药店里度过,常趴在柜台上做作业,做完就在店里玩,与4个学徒工打得火热,他们比我大不了几岁。这一玩就是两三年。

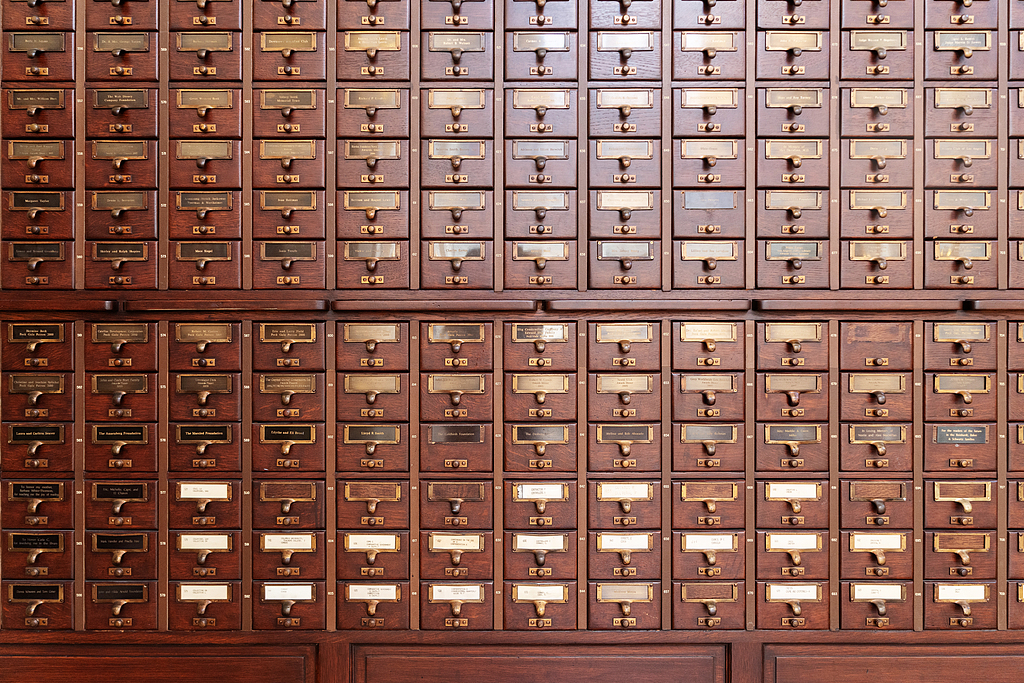

那时诸葛实裕位于如城西门鱼市口街西,是如城最繁华的地段,在商店林立的街市上显得很气派,屋宇高大,门面也大,有三四间房宽,坐北朝南,闼子门。走进店堂,就闻到浓烈的中药味,东西两侧是两个很大的木质柜台,油漆光亮。柜台中间是4米多宽的走道,放长椅,供病家休息。每个柜台有十多米长,呈“L”形弯曲,宽一米,高一米多,柜台后面是高大的中药橱柜,从地板连到天花板,上面排列着十多层小抽屉。每个抽屉里盛放1~3种中药,放2种以上时抽屉里就用木板隔开,常用药放在中层抽屉里,随手可拿到,如柴胡、大黄、黄连、当归、甘草、半夏、白芍、赤芍、桃仁、杏仁、丹参、党参、蒲公英……不常用或贵重药放在最上或最下面,如五灵脂、高丽参、商陆、蜈蚣、芒硝、犀角……最上两层需用梯子爬上去,最下两层需蹲下才能取到。抽屉上贴着写好中药名的白纸。柜台北角放着几个瓷罐,盛药露,如金银花露、枇杷止咳露,柜台朝南陈列着诸如虎骨酒等药酒、人丹、膏药和一些中成药,另外还有药膳食品如八珍糕,适合小儿服用。柜台上放一叠包药纸、戥子、算盘。这戥子就是缩小的秤,白色细秤杆,只有五六寸长,上面是密密麻麻的刻度,度量小至钱、分,戥子的一端是三根细丝线垂吊着一只铜戥盘。中药用量小,只有戥子能称。西边柜台里一角,用木板搭了个高台,上面放账桌,相当于收银台,其上方有几根铅丝通向两个柜台,铅丝上悬一个小木块,上面钉一只夹子,可来回滑动。售货员算好并收取病人药钱,开上发票,用夹子夹住,然后用力一掷,夹子“嗖”一声就到了收银台,收银员核对后收下钱,将发票和找回的零钱用原夹夹住,再滑回去,由售货员与顾客结清。那时大商店为了节省来来回回的时间,都是这样做的。

诸葛实裕的售货员就是药工,不仅做买卖,还要加工炮制中药,故必须有一定的中医药知识,如中药形态、药性、剂量及配伍禁忌。剂量过大不卖,违反中药“十八反,十八畏”不卖;遇到有毒药品或剂量过大,医生要在药方上签字盖章。这与现代药房制度很相似,否则出事故药工也有责任。

我父亲常年站在东边柜台。每个柜台里有2~3名药工。我经常看着父亲接过病人递过来的处方,先看处方前的医案脉案,问问病人情况,然后一味味药和用量依次看过,再看剂数。如五剂,取五张大纸,铺在柜台上,然后左手拿戥子,右手到抽屉里抓药,放在戥子里将药称好,再到柜台上将药平分在五张纸上。有些药要另包,即用一个小布袋装入,混在十几种药中,煎药时须拿出来,先下或后下。药称完后,父亲再对着处方一一核对无误,把药包好,用算盘算好价钱,经收银台收钱后,连同发票和药方用红白相间的花线扎紧后交给顾客。

有时父亲看到黄星楼、吴慕陶等名中医开的药方,常常边看边叫好,他们的处方剂数和品种均不多,一般也只是三五剂,很少超过七剂,与现在的大处方不同。这里面有什么奥妙,我不敢说,但老中医自有他的道理。

露是液体的,购买时病家带一个瓶,药工将一个注口插在瓶口上,用端子从瓷罐里舀,然后顺着注口注入瓶中,就像酱园里打酱油一样。那露我尝过,淡淡的苦,冰凉中透着药味,据说是煎药的蒸汽凝结形成,夏天当饮料喝倒蛮好,可惜现在没有了。

药店与其他店不一样,顾客来去匆匆,很少有人在店里闲逛,顾客多时,柜台前都站满了,收钱夹子在铅丝上频繁来回,嗖嗖声此伏彼起。售货员不停地跑,一点空闲没有。

柜台后面是一个大房间,做仓库兼中药加工,工具有铡刀、药碾、药钵,还有炒锅等。把中药切成一片一片的,制成饮片,或碾碎、捣烂,有些药还必须用酒或醋在锅中翻炒,这叫炮制。父亲也常在这里工作,还不定期制作丸、散、膏等,这个过程较为复杂。另外,这里也收购中草药,如蝉蜕、橘子皮、桃核、杏核、龟壳、地鳖虫等,卖药的多数是农民。老药工经验丰富,看看闻闻,就能鉴别出药的质量、开出价钱,大多也是几角钱、块把钱。别小看,这也许是孩子的学费、也许是油盐钱。我们本地中药品种不多,店里大多药是从外地进货。

药店的后堂是煎药间,并排放着五六个煤球炉,用瓦罐煎药,那时煎药考究,先泡后煎,大火、小火、文火,先下、后下都要掌握好。有些人家就请中药店代煎,煎得道地,疗效可能好些,当然要收费。诸葛实裕声誉好,煎药也忙,药工根据处方煎药,一丝不苟操作,不时调整煤炉风门大小。煎好后倒入小保温瓶中。药店有送药员,骑一辆自行车,车横杠下是一个大布袋,里外都缝着许多小布袋,每个小布袋正好放一个保温瓶,上写病人姓名、住址,每天上下午各煎送一次。那时街上骑自行车的主要是邮递员和送药员。

煎药间外面是乒乓球室,再后面就是经理室,很小,只有十几平方米。那时经理叫冒广安,老药工出身,是我父亲的师兄,瘦高个,很严肃、不苟言笑。我有点怕他,但他看见我就摸摸我的头,显得很高兴的样子,不说话,有时他也到柜台上配药。“文革”期间他被批斗,回老家了,“文革”后去世。但他的模样我至今仍记得。

药店也是店,要做生意,招徕顾客主要凭信誉和药的质量,但也有一些小套路。如医和药关系方面,药店必须和医生搞好关系,尤其是名医。听父亲说过,那时国药店也给医生回扣,但给法与现在大不相同。每年在除夕中午请医生吃一顿守岁饭,发守岁钱,根据医生的名气、开方的多少而定,一般两三块大洋,用红纸包好,互相不通气。解放后这个陋习就没有了。

那时中西药泾渭分明,国药店绝不卖西药,西药店也不卖中药。现在国药店基本消失,中西合璧的药店一统天下,这方便了病人,但国药部分往往只在医院或药店一隅,成了配角,品种也没过去丰富。中医药要发展,看来任重道远。

诸葛实裕也是我永不消逝的乡愁。