(档案人讲述抗战物件故事)一个“黄铜盆”,一腔家国情

他是新四军连指导员,机智勇敢;他是日伪的眼中钉,曾悬赏40万两捉拿;他是掘马南区区长,关心群众疾苦,百姓爱他护他念他,他的英雄事迹在如东老少皆知。他就是白桐本,为了民族的解放和如东人民的幸福流尽了最后一滴血,这位年仅24岁的革命英烈将他最为闪光的年华镌刻在南通抗战史册上。

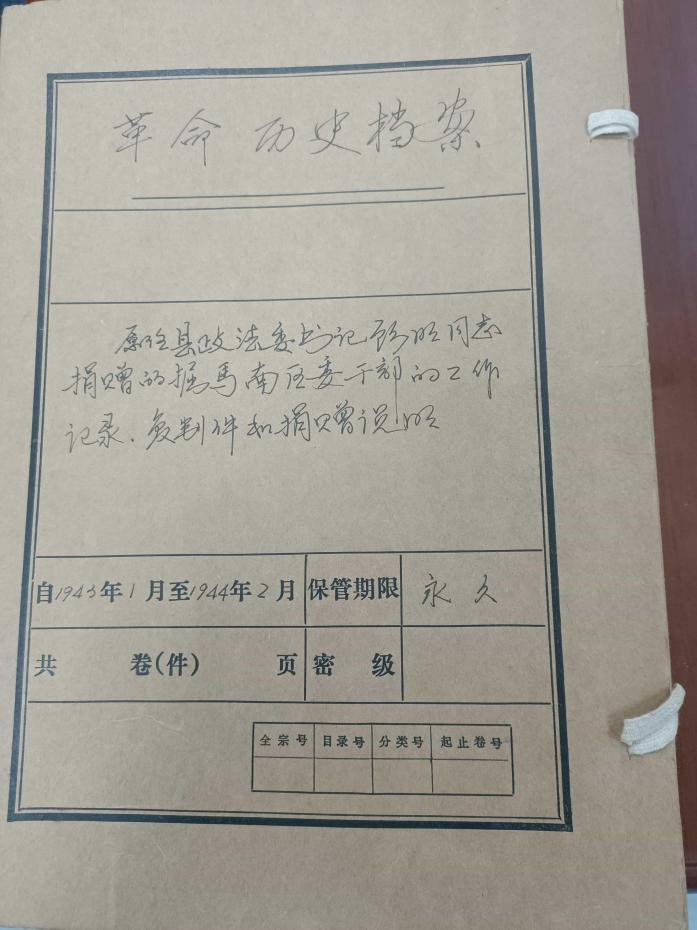

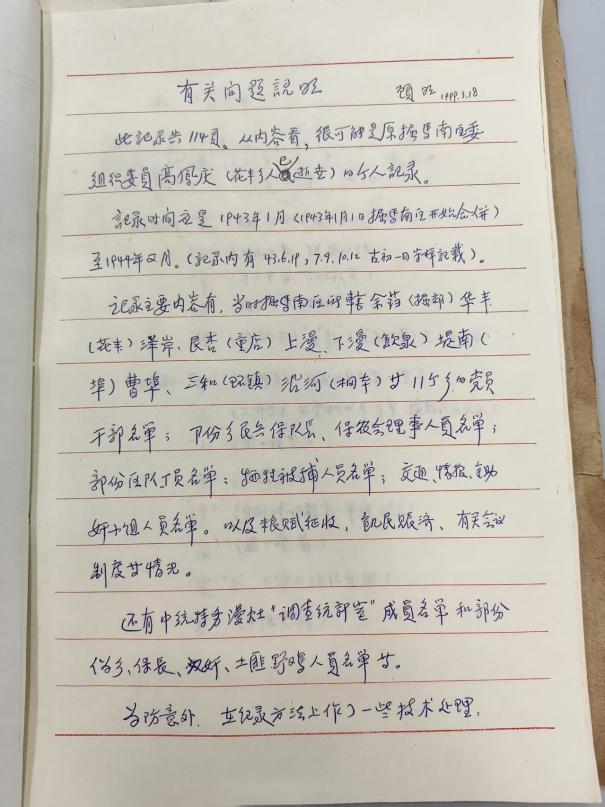

“在如东县档案馆馆藏中,有这样一份特殊的档案——如东县政法委原书记顾明捐赠的,掘马南区区委组织委员工作记录、复制件和捐赠说明。这份档案记录了1943年1月至1944年2月期间,白桐本区长领导下的掘马南区党员干部名单、牺牲被捕人员名单以及粮赋征收、赈济等情况……”如东县档案馆资源建设科科长何丹丹翻开这份历史物件,向我们诉说起那段浴血奋战的家国情怀。

白桐本↑

自古英雄出少年,一腔热血报国志

白桐本,1920年出生在河南省巩县一个富裕家庭,1938年在天津参加抗日救亡活动,走上革命道路,这一年,他刚满18岁。1940年,白桐本随军南下,先后担任新四军一师三旅七团连指导员、马南区区队教导员、掘马南区区长兼区队长。

自1943年3月起,日伪军对苏中四分区疯狂“清乡”。掘马南区在“清乡”圈内,日伪军警及特工人员盘踞着10多个“梅花桩”式的大小据点,沿串场河构筑了3米多高的竹篱笆封锁线。敌人经常多路出去,反复扫荡,妄图消灭白桐本率领的区队,摧毁区乡抗日民主政权,以达到全面伪化的目的。

在尖锐激烈的斗争中,白桐本带领的区队坚持在日伪据点之间开展游击战争,他灵活运用毛泽东同志的战略战术,狠狠打击敌人。他还注意学习军事技术,连走路时也手握短枪,对各种目标进行瞄准练习。他紧紧依靠党的领导和群众的支持,努力发展、壮大抗日武装,使区队从原来的12个人4支步枪发展到90多人60支步枪和1挺机关枪。3年多的时间,他以神出鬼没的游击战术,牵扯敌伪数千人,搞得敌人昼夜不宁,闻风丧胆。

敌人畏惧民爱戴,至今流传“黄铜盆”

敌人对白桐本非常害怕与憎恨,但掘马南区的人民却对他十分拥护与爱戴。白桐本每月津贴费很少,但他省吃俭用,将余下的钱粮接济贫苦农民,受到人民爱戴。不仅如此,一有空隙,白桐本就带领区队战士帮助群众做各种农活。他常常对年长者以伯伯、嬷嬷相称,看不出他是外地人。群众都说:“白区长同我们是连柄斧头,比一家人还亲。”

1943年春,正值春播春种时节,日伪正在紧锣密鼓开展“清乡”,而百姓正遭受前所未有的春荒。乡村干部为了急于完成征收任务,采取了“查粮”“强征”“充公”等不恰当行动,白桐本在收悉情况后给乡长、农抗会会长写了指示信,并要求转达救荒委员会及群众代表。信中指出:“敌寇压境,破堤开闸,天旱不雨,致成大荒。在这样天灾人祸的双重压制下,我们的生活日感困苦,但是我们大家平心静思,这样的困苦艰难并不是哪一个地方人给我们的,是敌寇置我们于死地的残暴侵略所致!”另外,工作中存在不顾“去岁田荒”而“太强制”的现象,明确提出了“有粮多出、粮少少出”的工作原则。信件中,白桐本难掩激愤的心情:“饥民查粮非常不应该,‘藏粮’是应该的,是反‘清乡’工作之一。”“请问饥民是什么人!充什么公!为什么要罚?犯什么法?”并针对性地提出“组织工作队”“筹设合作社”等工作要求,强调“绝对不应该有‘充公’等说法”。最后严正指出:“政府保障人权、财权、产权,如有坏分子乘机扰动,破坏地方秩序,决予严重处分。”

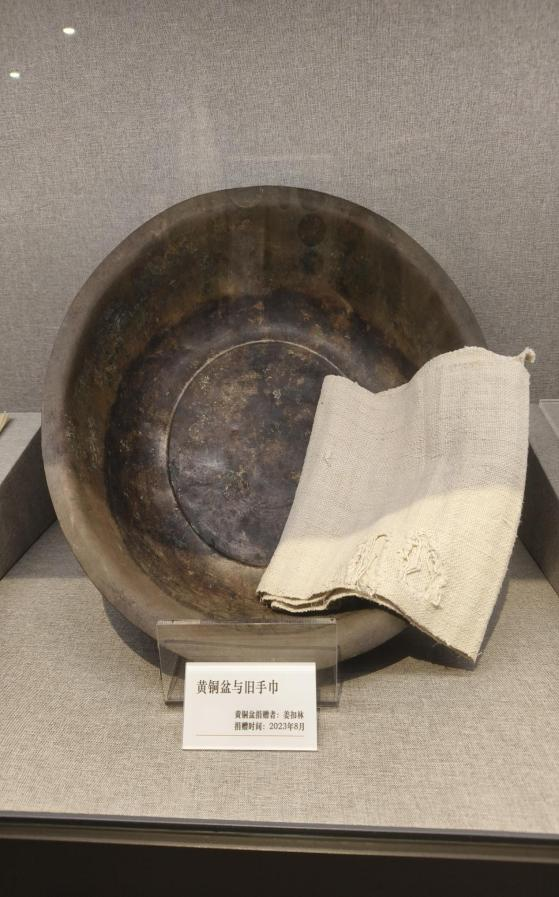

真挚的爱永远是双向奔赴的。白桐本热爱群众,群众敬重白桐本,千方百计掩护他。有一次,白桐本路过银杏乡,在陆老太家歇脚,刚一离开,日伪军就将陆家团团围住,日伪军用枪对着陆老太盘问:“这里可有白桐本?”陆老太不慌不忙拿出一只黄铜盆说:“先生,我家只有黄铜盆,没有白铜盆。”日军小队长将铜盆往地上一扔,满脸杀气地说:“白桐本在哪里?”陆老太茫然,哭着说:“我家确实没有白铜盆。”弄得敌人无可奈何,没有得到任何蛛丝马迹,只得垂头丧气地走了。

如东县革命烈士陵园所藏黄铜盆与旧手巾↑

战斗到最后一刻,人人歌颂他的事迹

白桐本日夜操劳,体质虚弱,患上了疟疾。1944年3月15日,在堤南乡一家老乡家开会时疟疾复发,无法及时转移,被敌人包围,突围时多处中弹,不幸被捕。“一弹中脑部,一弹中腿部、一弹中臀部未取出”“神志时清醒时昏迷”“今日该犯伤已发炎,鼻孔并有脓液流出,已至极危险之际”……在南通市公安局查获日伪未及时销毁转移的档案中,详细记载了白桐本从被捕到牺牲的全过程。1944年3月23日,白桐本牺牲在南通“江北中央医院”,时年24岁。从被捕到牺牲的9天时间里,敌人没能从他嘴里获得一条关于我党我军的线索。

白桐本牺牲后,噩耗传到掘马南区,百姓无不恸哭,群众纷纷用传统的方式祭祀自己的亲人。当时的《苏中报》和延安《解放日报》都以《人民领袖白桐本》为醒目标题,报道了白桐本的感人事迹。为纪念白桐本烈士,苏中第四行政区专员公署于1944年10月,将掘马南区改为“桐本区”,马塘镇新建了一座桥命名为“桐本桥”。新中国成立后,白桐本的英雄事迹被画进了连环画《人民的烈士白桐本》中,《人民英雄白桐本》《映山红》等图书在全国发行。

在如东县革命烈士陵园《人民领袖——白桐本》专区,白桐本17岁时的毕业照、木刻印章、黄铜盆、白桐本手写信、敌伪向上级报告关于白桐本伤情的摘录(复印件)等都能在这里看到。

如今,桐本区的地名已淡出历史舞台,但一条桐本路、一座桐本桥、一个“黄铜盆”都是白桐本烈士英雄事迹的见证,他的传奇故事仍旧广为流传,他的崇高精神激励着后人铭记历史、缅怀先烈、砥砺前行。