王明吉:光影人生路

□羌松延

许多南通市民都曾见过战争年代梁灵光等我党地方领导人的珍贵影像,听闻过“大跃进”时期南通兴办电影制片厂的故事,更有不少人知晓胡耀邦在上世纪50年代便踏足这片土地。而用相机定格这些重要时刻,用电影机记录下珍贵画面的,正是本土摄影家王明吉。南通摄影史上,王明吉无疑是一位举足轻重的人物。在《南通市志》的摄影、电影章节,分别郑重记下了“王明吉”及其事功,这不仅是对他个人成就的认可,更是对他为南通留下宝贵视觉档案的赞誉。

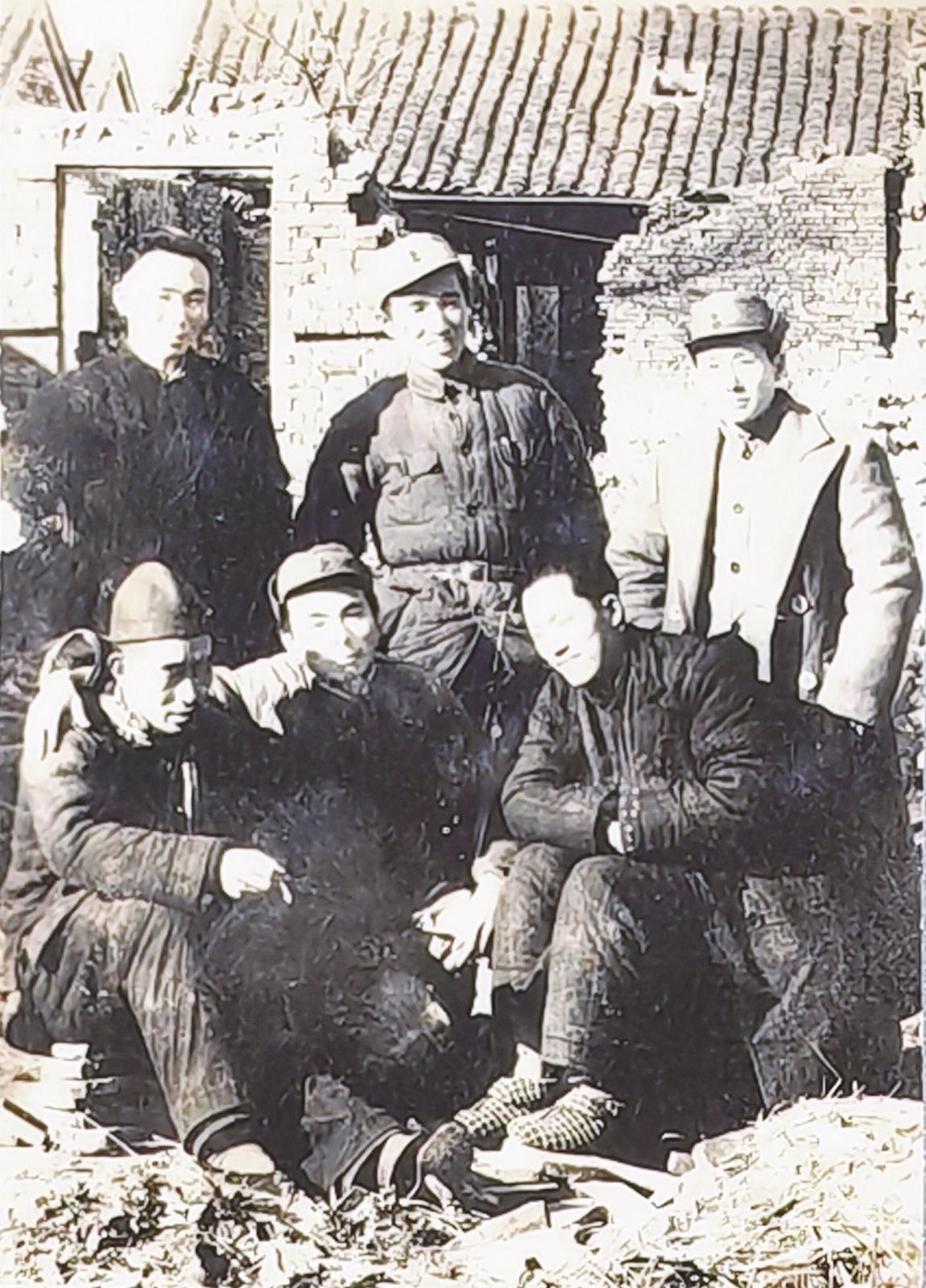

上图左起:1949年南通解放后刚刚入城时的王明吉;1948年,王明吉(后左一)与顾克英(后任南通区专员)等战友合影;1959年王明吉(左握摄影机者)为王敏之副市长等作电影摄像操作演示;《梁灵光回忆录》图片之一原照。

一、妙笔初挥,村民结就摄影缘

1919年4月,王明吉生于南通县四安区韩坝乡(今通州区兴仁镇韩坝村)的一个农民家庭。史料记载,清咸丰年间,其祖上王金华在家开设了南通最早的门神坊,店号“王正顺”,到王逢吉、王明吉兄弟时,已是“王正顺”的第五代传人。

因家中印制门神,王明吉从小就帮忙,从染色光纸、制木印版到套色印门神,几乎全程参与。大人制作印版时的白描、雕刻过程,尤其吸引他。耳濡目染中,王明吉喜欢上绘画,经自学,能“替乡间百姓画碳素人像、祖宗挂轴、佛神画像,尤以《钟馗》画闻名乡里”,其子女至今保存着他当年的初作——祖父母半身碳素画像,神态颇为逼真,这对完全自学绘画的王明吉而言实属不易。

接触照片后,王明吉又迷上这门新技术,他“将作画收益大部为家用,另提部分作学习照相技艺经费”。只有初小学历的他,要弄懂摄影所需的构图与光学、化学等知识并非易事,但他天性聪颖,又有美术底子,很快便入了门。

1939年,在家人支持下,他委托位于长桥的华美照相馆代购了一台立式照相机(木质、三脚可伸缩),终于如愿在韩坝家中开设了“华明照相社”(华美与其姓名各取一字而得),从此踏上摄影生涯。

说是照相社,主要还是靠他上门服务,拖着笨重的老式照相机行走于乡间,只为多招揽些生意。摄影是光影艺术,本质是捕捉光、利用光的过程。当年乡间农户还没通电,拍照要善于利用自然光。于是,每天早上醒来,王明吉第一件事就是看天气,再安排一天的事。

在当年农村,摄影是时髦的新生事物,“华明照相社”又是四安地区最早的照相社,加上王明吉的热情服务与摄影技艺的不断提高,久而久之,他成了乡民们尤其是年轻人熟悉的“照相先生”,照相业务水平也在实践中不断提升。

照相改变了王明吉家传的“门神作坊主”角色,能当“照相先生”是他这辈子最幸福的事。令他没想到的是,照相不仅改变了他的职业,更改变了他的人生方向。

二、光影逐梦,乡间踏上革命路

1940年10月底,新四军苏北指挥部决定派遣第三纵队东进通如海启地区。11月中旬,在掘港召开通如海启各阶层代表会议,通过《告苏北第四区民众书》,决定建立四县抗日民主政府。11月25日,梁灵光奉命来到北兴桥,接管国民党南通县政府及县保安旅旅部,随即宣告成立南通县抗日民主政府,梁灵光任县长兼县保安旅旅长,后在四安等区建立了我党领导的基层政权,印建强为四安区区长。

抗战与解放战争时期,王明吉的家乡四安是我方武装与政权活跃地区之一。他在走村串户、登门拍照过程中,结识了陶勇、梁灵光、周一峰、吴沐初等革命友人,并于1940年由印建强介绍参加革命活动,秘密担任情报员,“积极为我抗日民主政府提供敌伪方面的情报。解放战争时期……矢志不渝地支持我坚持游击斗争的人民政府,并积极完成党交给他的各乡工作任务”。据史料记载,1944年他曾受孙燮文政委指派,为新坝日伪人员拍照以获取情报。其长子王龙飞回忆:“父亲当年公开身份是民间照相先生,记得那时到处要良民证,他的生意十分红火。我印象最深的是,许多人坐成一排拍照,到印的时候再分开。刚印出来的照片是湿的,然后放铁锅里烘干。”王明吉也常给我军人员拍照,“有些新四军刚拍好,第二天就听说他牺牲了!”为方便工作,王明吉还学会简单的日语会话。

1942年12月,著名民主爱国人士邹韬奋来到位于四安温家桥的南通县中,为全校师生、周边群众以及从四面八方赶来的青年发表团结抗战的演讲。据曹从坡记载,那次的照片“是王明吉同志拍的。我看过这个合影,觉得很好”,可惜的是没能保存下来。

梁灵光、李俊民、叶胥朝为介绍王明吉照相等事联名致掘港区政府、苴镇区政府的信中评价:“通西王明吉先生,对抗日民主事业一向热心赞助。”

1946年3月,因“顽敌进犯”通西四安等地,王明吉从亲戚家借来两担皮花,在石港镇十字街西租下一家程姓典当的店屋(后为广济桥居委会),开办照相馆,馆名仍为“华明”,他一边从事照相行业,一边更积极地参与革命活动。同年11月,因国民党军侵占石港,王明吉随我军先后将照相馆撤往十总、掘港等地。

战争年代,王明吉为我军指战员与老区群众留下极其珍贵的影像,如朱剑(后任南通市委书记、市长等职)等中共骑石区委、区政府领导干部合影,九分区政委周一峰、四安区区长印建强等人留影。其中最为人熟知的是1947年所摄梁灵光戎装照。据王明吉生前在照片背面题签,该照为我军出发攻打国民党军四安北据点——花市街之前摄于大王庙。梁灵光对这张照片尤为喜爱,将其选为《梁灵光回忆录》首页照片,也是该书选用的战争年代唯一在通时期照片。

1948年12月,石港解放,王明吉回到石港,在原址恢复营业。此时,他正式(脱产)参加革命工作,任职于南通县公安局联络课,照相馆业务交由其妻打理。

三、星霜移转,镜头聚焦新时景

1949年2月,南通全境解放。5月,王明吉奉调南通专署公安处一科工作,并受命接管中央电影院(后改为南通电影院),兼任公方经理。其间,曾在韩念龙领导下,参与侦破轰动一时的1949年9月上海“鸿生号”轮船解放军被杀案。1956年5月,奉调省公安厅侦保处工作,兼任南京新街口友谊照相馆经理。该照相馆为省公安厅对外窗口,除完成本职工作,他还应邀为其他有关单位拍摄照片,如曾受中国国际旅行社南京分社委托,拍摄了中山陵、雨花台等大量南京风景和文物照片。值得一提的是,因无转机,王明吉便用五张分镜头拍摄,再拼合而成南京新街口全景照,展示了他极高的专业技能。

次年7月,因家庭实际困难,王明吉经申请后调回南通,任市检察院检察员。1958年1月,转任《南通市报》摄影记者,重返他熟悉的摄影领域。1960年4月,又调任南通人民广播电台副台长。但直至60年代中期,地区重要接待工作仍由他随行摄影,拍摄了胡耀邦、叶剑英、罗瑞卿等党和国家领导人视察南通的照片(刘少奇来通时因王明吉出差在外,由其夫人代为拍摄)。主席台上慷慨激昂的胡耀邦,南公园里凝神阅读的叶剑英,一幅幅精准抓拍的画面,一个个最能体现人物特征的镜头,为我们留下许多珍贵的历史瞬间。

王明吉还在国家、省级报刊发表图片新闻等作品,其中,1962年《解放军画报》曾以两版篇幅刊发由他拍摄的《围垦老洪港》组照。

除新闻摄影外,他又拍摄了《晚霞夕照》《文峰之春》《风吹芦苇迎帆影》等作品,具有强烈的艺术感染力。为集中展示南通自解放以来的摄影艺术成果,市文联于2001年编印了《南通摄影作品选集》,其中第一幅即为王明吉所摄《暮色》。

在南通人的印象中,王明吉创办电影制片厂的社会影响更大。据当年的《北京日报》介绍,1958年5月,南通掀起全民办工业的热潮,市报“摄影记者王明吉就有了办电影制片厂的念头,他与南通电影院的张自强一起去找到了南通市副市长王敏之,王副市长和市委的负责同志都支持他们的倡议”。于是,两人因陋就简,买来一只破旧的摄影机,王明吉巧手修理后,结合已有的摄影技术,边学边干,经过试拍,掌握了摄制、冲洗等要领,随后成功拍摄了第一部新闻纪录片《大搞钢铁》,并于8月26日在南通首映,后又获得文化部发给的全国发行许可证,由中国电影总发行公司洗印拷贝近500部,在北京及全国各地发行上映。这部影片在南通产生了强烈反响,王明吉随后于9月受邀进京,在怀仁堂参加全国电影工作者会议。现场观影结束,周恩来总理在讲话中要求与会人员“要向南通电影制片厂学习!”当月28日的《北京日报》“庆祝国庆新片献映月”专栏,也专门介绍了这部电影。同年第19期《大众电影》杂志,以专版发表了由该刊记者撰写的通讯《穷干、猛干出奇迹——记第一个县、市级自办的制片厂南通电影制品厂》。在总理的鼓励下,王明吉在这一年中拍摄了《刘洪当兵》《全面赛苏州》等八部纪录片共26盘(胶片存南通市图书馆)和《节制闸工地》等四部资料片。

王明吉对摄影事业的贡献,为他赢得广泛尊敬和较高声望,同时获得诸多荣誉。他曾举办南通首个个人影展。1960年4月3日,中国摄影学会江苏分会成立大会在苏州召开,王明吉当选为理事,后又当选为南通市摄影家协会首任理事长(后称会长)。1960年3月,王明吉出席省第三届文代会,同年5月,又参加省教育文化卫生体育等方面先进代表会议,被省政府表彰为“先进工作者”。

王明吉将自己的摄影专长毫无保留地奉献给了南通的革命与建设事业。战争年代,他用镜头定格历史瞬间,为后人留存珍贵影像。解放后,他出色完成组织任务,尽显职业担当、素养与使命感。然而,正值盛年的他却未能躲过时代浩劫,于1968年8月16日含冤离世。